हिन्दी कविता की एक महत्वपूर्ण पीढी तेज़ी से विदा हो रही है. यह दृश्य दुखद और डरावना है जहां ऐसे बहुत कम कवि बचे हैं जिनसे कविता का विवेक और प्रकाश पाया जा सके. पिछले वर्ष कुंवर नारायण, चंद्रकांत देवताले, दूधनाथ सिंह, और अब केदारनाथ सिंह. केदार जी रक्तचाप, मधुमेह या हृदयाघात जैसी व्याधियों से मुक्त थे जो अस्सी वर्ष पार करने वाले व्यक्ति को प्रायः अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं और सब को उम्मीद थी कि वे निमोनिया पर काबू पाकर फिर से लेखन में सक्रिय होंगे. लेकिन यह उम्मीद पूरी नहीं हो पायी.

रघुवीर सहाय और कुंवर नारायण की शानदार पीढी में केदार जी शायद कवि और मनुष्य, दोनों स्तर सबसे अधिक लोकप्रिय थे और और उनसे अधिक जनप्रिय किसी कवि की याद आती है तो वे बाबा नागार्जुन ही हैं. केदार जी ने यह भी प्रमाणित किया कि कविता अगंभीर या ‘तरल-सरल’ बने बगैर, अपनी शर्तों से समझौता किये बगैर भी लोकप्रियता अर्जित कर सकती है और इसके लिए कवि को अपनी वास्तविक जगह, अपनी मूलभूमि और अपने लोगों से गहरे जुड़ना पहली शर्त है. केदार जी की कविता के केंद्र में यह ‘निवास-स्थल’ हमेशा बना रहा. चकिया, जहां उनका जन्म हुआ था; बनारस, जहां उनकी काव्य-संवेदना विकसित और विस्तृत हुई; और पडरौना, जहां वे शिक्षक के रूप में लंबे समय तक काम करते रहे. दिल्ली में भी उनका लंबा प्रवास रहा और उनकी संतानों के परिवार भी यहीं बसे, लेकिन उनका वास्तविक निवास और घर चकिया, पडरौना और बनारस ही रहा. शायद यही वजह थी कि वे अक्सर दिल्ली से घबरा कर अपने गाँव-कस्बे में चले जाते थे, खेतों में टहलते और बचपन के मित्रों के साथ एक ठेठ भोजपुरी ज़िंदगी जीते हुए परम प्रसन्न रहते थे. या फिर उनका मन अपनी बड़ी बहन के घर कलकत्ता में लगता था जो महानगर होने के बावजूद अब भी एक विराट गाँव है और जहां बांग्ला के कई कवियों से उनकी अच्छी मित्रता रही. कविगण प्रायः अपने मूल निवास नहीं बदलते और वे भले ही विस्थापित होकर कहीं चले जाएँ, मूल भूमियाँ उनके साथ बनी रहती हैं. केदार जी की कविता में देहात और शहर के बीच का तनाव अक्सर दिखाई देता है. दिल्ली जैसे निर्मम महानगर में रहते हुए वे ड्राइंग रूम में एक कुदाल की उपस्थिति को इसी तनाव और विडम्बना की आंखों से देखते हैं.

कविता में केदार जी ने लोक, ग्रामीण और स्थानीय संवेदनाओं को एक अत्यंत चुस्त मुहावरे और उत्कट बिम्बों के साथ न सिर्फ संभव किया, बल्कि उसे आधुनिक और नागर रचनाशीलता के बीच सार्थकता भी दी. उनके काव्य जीवन की शुरुआत नवगीतों से हुई थी जिसके लोक-कविता सरीखे बिम्ब और दृश्य बहुत से पाठकों को आज भी याद होंगे और प्रभावित करते होंगे: ‘धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे/ उगेंगे हमारे खेत में/ आना जी बादल ज़रूर.’ उनके इस दौर की कविता नवागत पीढी के मर्म को छूती थी जो परंपरा और पुरानी रचनाशीलता के बीच एक अपनी जड़ें जमाने की छटपटाहट से गुज़र रही थी: ‘ मां ने लगाया है आँगन में तुलसी का बिरवा/ और पिता ने बरगद छतनार/ मैं अपना यह नन्हा गुलाब कहाँ रोपूं.’ अपने पहले संग्रह ‘अभी बिलकुल अभी’ और ‘तीसरा सप्तक’ में शामिल कविताओं से ही केदार जी को पर्याप्त पहचान मिल गयी थी, लेकिन उसके बाद उनकी संवेदना में नए प्रस्थान-बिंदु पैदा हुए, वह ज्यादा आधुनिक और कम रूमानी हुई और उसमें अनुभव के नए आयाम जुड़े. उनका दूसरा संग्रह ‘ज़मीन पक रही है’ एक लंबे अंतराल के बाद आया और उसने उन्हें एक ऐसे कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया जिसकी प्रतिबद्धता ‘नयी कविता’ की चौहद्दियों, उसके आत्मगत घात-प्रतिघात के अतिक्रमण करती हुई उस भाषा में बात करती थी जो ‘दांतों के बीच फंसी हुई है’. जैसा कि शीर्षक से ज़ाहिर है, इस संग्रह की कविताओं में कवि की स्पष्ट राजनीतिक चेतना, समाज में हलचल करते यथार्थ और एक बदलाव की उम्मीद थी: ‘यह पशुओं के बुखार का मौसम है/यानी पूरी ताकत के साथ/जमीन को जमीन/और फावड़े को फावड़ा कहने का मौसम/जब जड़े/बकरियों के थनों की गर्माहट का इंतज़ार करती हैं.’

बाद के वर्षों में प्रकाशित आठ संग्रहों में केदारनाथ सिंह अपनी जड़ों की तलाश करते हैं और जिनसे जुड़ते हैं वे ज़्यादातर वैचारिक सत्ता-प्रतिष्ठानों से दूर, बहिष्कृत या समांतर परम्पराएं हैं या बढ़ई, बुनकर और दर्जी, घास, कपास के फूलों, अनाज के दानों, दानों में लगे घुनों, पेड़ में लगी दीमकों के नगण्य संसार हैं. बौद्ध दर्शन, कबीर, कुम्भन दास, निराला, नूर मियाँ, भिखारी ठाकुर, त्रिलोचन पर लिखी हुईं और ‘यह पृथ्वी रहेगी’ और ‘जाऊँगा कहाँ’ जैसी बहुत सी कवितायेँ इस सिलसिले में याद करने लायक हैं. भाषा भी उनका एक बड़ा सरोकार थी और मां की मृत्यु पर लिखते हुए वे कहते हैं कि ‘उसे सिर्फ भोजपुरी आती है.’ और भोजपुरी लोककवि-नाटककार भिखारी ठाकुर पर उनकी मार्मिक कविता हिंदी में पहली और अपने किस्म की अकेली है.

प्रकृति केदारनाथ सिंह की कविता में एक जैविक उपस्थिति है जो पहले कविता संग्रह से ही साथ थी और अब तक के आख़िरी संग्रह ‘सृष्टि पर पहरा’ में और भी सघन और अर्थपूर्ण हुई है. इसकी शीर्षक कविता एक ऐसे सूखते हुए पेड़ का चित्र है जो मुक्तिबोध के ब्रह्मराक्षस की तरह ‘सिवान के प्रहरी’ के रूप में खड़ा है, लेकिन उसके शीर्ष पर तीन-चार पत्ते हिल रहे हैं. केदार जी इन पत्तों में सृष्टि के बचे रहने और जारी रहने की एक बड़ी उम्मीद, एक बड़ी सामर्थ्य देख लेते हैं: ‘उस विकट सुखाड में/ सृष्टि पर पहरा दे रहे थे/ तीन-चार पत्ते.’ दरअसल केदार जी की कविता की यह एक बड़ी सामर्थ्य है कि वह किसी मामूली वस्तु या व्यक्ति को एक गैर-मामूली और मार्मिक परिप्रेक्ष्य में रख देती है और उसे अलग से अपना कोई वक्तव्य निर्मित नहीं करना पड़ता. ‘उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए /मैंने सोचा/दुनिया को इतना ही सुन्दर और गर्म होना चाहिए’ ऐसा ही चर्चित बिम्ब है. केदार जी अक्सर बिम्ब या दृश्य को ही पूरा वक्तव्य बना देते हैं. इसके नतीजे में उनकी कविता बहुत मुखर नहीं हुई और उसका स्वर मद्धिम बना रहा, जिसकी कुछ आलोचना भी होती रही कि वे बिम्बों से बाहर नहीं आ पाते और अपने समय के भयावह सामाजिक-राजनीतिक यथार्थ पर प्रत्यक्ष टिप्पणी नहीं करते. लेकिन अपने समय के हादसों को उन्होंने कविता में जगह-जगह ज़रूर दर्ज किया है: ‘एक शख्स वहां जेल में है, सबकी ओर से/हंसना भी यहां जुर्म है क्या, पूछ लीजिए/अब गिर गयी जंजीर, बजाएं तो क्या भला/क्या देंगे कोई साज नया, पूछ लीजिए.’ कई पाठकों को उनसे हमेशा यह उम्मीद रही कि वे ज्यादा मुखर होकर सामाजिक-राजनीतिक हालात से टकरायेंगे, लेकिन यह भी सच है कि हर कवि का अपना स्वर, मुहावरा और शिल्प होता है और वह अपने पढ़े जाने की कुछ शर्तें भी निर्मित करता है.

अक्सर कविता के पीछे उसका कवि भी छिपा होता है. केदार जी में अपनी कविताओं जैसी ही शराफत थी. वे अपने बारे में, निजी सुख़-दुःख के बारे में बहुत कम बात करते थे, बहुत पूछने पर ही कुछ कहते, कविता पर भी ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन उन्हें दूसरों, अपने पुराने दोस्तों-जैसे कैलाशपति निषाद—के बारे में बताना, और खासकर अपने से कम उम्र के लेखकों से गपशप करना बहुत प्रिय था. निषाद को लिखी उनकी चिट्ठियों की एक पुस्तक भी प्रकाशित है. उन्हें कोई भौतिक अभाव नहीं था, लेकिन जीवन में पत्नी के निधन का सन्नाटा बहुत गहरा था और बातचीत में वे अक्सर उन्हें याद करते थे और लगता था, अपना एकांत उन्होंने दिवंगता पत्नी को समर्पित कर दिया है. हिंदी में पत्नियों पर बहुत सी कविताएं लिखी गयी हैं और उनमें केदार जी की कविता भी बहुत अच्छी है. अपने पिता के निधन पर उनकी कविता की एक मार्मिक पंक्ति है: ‘जिस मुंह ने मुझे चूमा था/ अंत में उस मुंह को मैंने जला दिया.’ अपनी प्रशंसा सुनना भी केदार जी को असहज बना देता था. किसी मंच पर कविता पढने से पहले जब कोई उनका लंबा-चौडा परिचय देने लगता तो वे अक्सर उसे बीच में रोक देते. जिन लोगों ने उनके साथ कोई सफ़र किया हो या शाम बिताई हो, वे जानते हैं कि उनसे बात करना कितना खुशनुमा होता था. उनके वपास जैसे संस्मरणों का खजाना था. वे जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय में हिन्दी के विभागाध्यक्ष रहे, लेकिन आम हिन्दी अध्यापकों के उलट वे सामन्ती गुरुडम से कतई दूर थे. उनके गद्य की दूसरी किताब ‘कब्रिस्तान में पंचायत’ की बहुत चर्चा नहीं हुई, लेकिन उसके समृद्ध, मानवीय यह बतलाते हैं कि केदार जी साधारण लोगों से कितनी आसक्तिऔर आत्मीयता रखते थे.

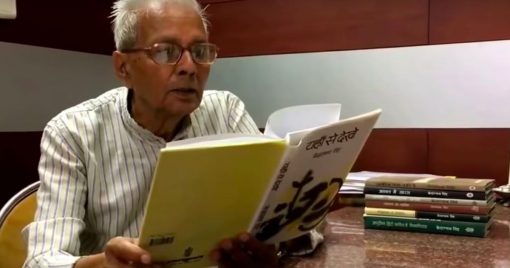

अपने आखिरी दिनों में केदार नाथ सिंह जगह-जगह प्रकाशित पुरानी कविताओं और गद्य रचनाओं को खोजने-सहेजने का काम कर रहे थे और संभव है कि जल्दी ही उनका नया कविता संग्रह और गद्य संकलन उन पाठकों को उपलब्ध हो जो उनसे बहुत प्रेम करते हैं. लेकिन यह एक विचित्र और त्रासद -सा संयोग है कि केदार जी ने अपने अंतिम संग्रह में ‘जाऊंगा कहाँ’ को अंतिम कविता के रूप में रखा, जिसमें हम संसार से उनके विदा लेने की एक आहट भी सुन सकते हैं. यह कविता जैसे उनका अंतिम वक्तव्य हो:

‘जाऊंगा कहां, रहूंगा यहीं/किसी किवाड़ पर/हाथ के निशान की तरह/पड़ा रहूंगा/किसी पुराने ताखे/या संदूक की गंध में/छिपा रहूंगा मैं/दबा रहूंगा किसी रजिस्टर में/अपने स्थायी पते के/अक्षरों के नीचे/या बन सका/तो ऊंची ढलानों पर/नमक ढोते खच्चरों की/घंटी बन जाऊंगा/या फिर मांझी के पुल की/कोई कील/जाऊंगा कहां/देखना/रहेगा सब जस का तस/सिर्फ मेरी दिनचर्या बदल जाएगी/सांझ को जब लौटेंगे पक्षी/लौट आऊंगा मैं भी/सुबह जब उड़ेंगे/उड़ जाऊंगा उनके संग…’

केदार जी उड़ गए हैं, लेकिन अपने उत्तर-जीवन में वे कहां-कहां मिल सकते हैं, इसके संकेत भी इस कविता में छोड़ गए हैं.