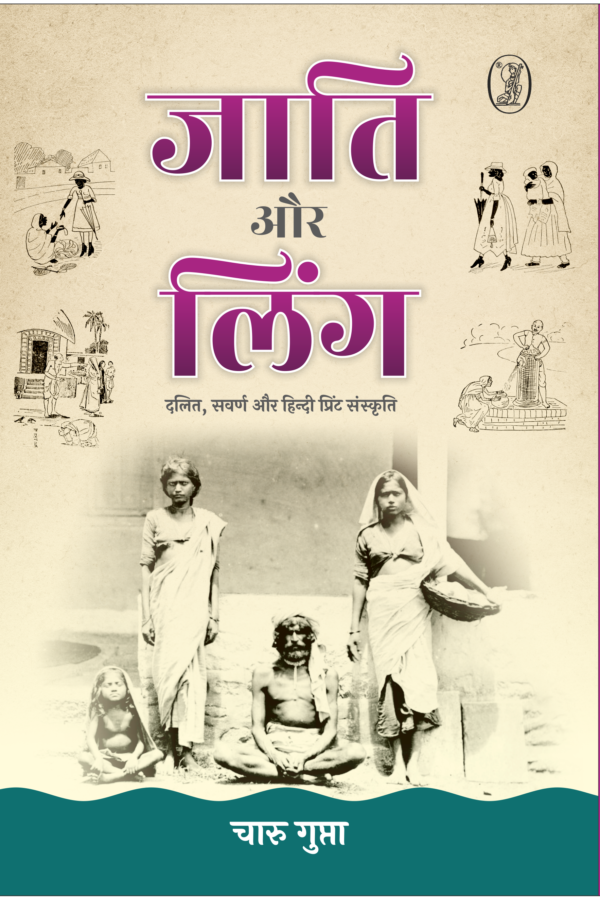

सुपरिचित इतिहासकार चारु गुप्ता की किताब जाति और लिंग : दलित, सवर्ण और हिन्दी प्रिंट संस्कृति (वाणी प्रकाशन, 2023) औपनिवेशिक उत्तर भारत में जाति के इतिहास को लैंगिक नज़रिए, और लिंग (जेंडर) के इतिहास को जातीय नज़रिए से देखने-समझने का आमंत्रण है, जिसमें प्रिंट-सार्वजनिक-लोकप्रिय संस्कृति के साथ उनके पेचीदा संबंधों की पड़ताल की गई है।

‘जाति’ और ‘लिंग’, दोनों ही असमानता, सामाजिक विभेद और वर्गीकृत व्यवस्था के जटिल रूप हैं, जिन्हें एक साथ जोड़कर शायद ही समझा गया है, विशेषकर औपनिवेशिक भारत के सन्दर्भ में। इन दोनों ने सामाजिक परिवर्तन और विरोध की भाषावली भी अपनाई है। लिंग और जाति-विरोधी इतिहासशास्त्र के संकेत चिन्हों के बीच स्थित यह किताब भारतीय स्त्रीवादियों और दलित इतिहासकारों के सैद्धांतिक और तथ्यपरक विचारों का विस्तार करती है। एक सदी पहले के उत्तर भारत के हिंदी प्रकाशनों के विशद मंथन में लेखिका ‘प्रिंट में चित्रण/प्रतिचित्रण’ को अपना आलोचनात्मक औज़ार बनाती हैं, जिसके ज़रिये वह आम तौर पर दलितों, और ख़ास तौर पर दलित स्त्रियों, की सवर्णीय बुनावट के वर्चस्वशाली वैचारिक विमर्श की समीक्षा करती हैं। साथ ही, वह दलित प्रति-स्वरों और एजेंसियों में निहित मुक्तिकामी संभावनाओं को भी सामने लाती हैं। जाति और लिंग के एकल चश्मे से चारु गुप्ता उत्तर भारत की अनेक सांस्कृतिक निर्मितियों को रोशन करती हैं – दलित स्त्रियों का कुलटा, पीड़िता और वीरांगना के रूप में चित्रण, दलित पुरुषत्व का निर्माण और अभिव्यक्ति, दलित धर्मांतरणों के लैंगिक आयाम, और दलित देवियों और गीतों के रूप में धार्मिक-सांस्कृतिक लोकप्रिय उभार। यह किताब जाति और लिंग के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण अगला पड़ाव है और इतिहास, स्त्रीवादी, दलित, समाजशास्त्रीय, उत्तर भारतीय और भाषाई साहित्य में उल्लेखनीय योगदान।

किताब का कुछ अंश प्रस्तुत है।

बीसवीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक उत्तर भारत में हिन्दी की अग्रणी पत्रिका चाँद (मई, 1927) ने दलितों पर विशेष ‘अछूत अंक’ प्रकाशित किया। यद्यपि अंक का ख़ासा झुकाव पुरुष विचार परक था, पर इसमें दलित स्त्रियों के बारे में भी एक महत्वपूर्ण नज़रिया उभरता था। इसकी बानगी देखिये:

यह रात-दिन के उपवास की कहानी है; यह उन माताओं की कहानी है, जो अपने प्राण-प्रिय बच्चों की लाश अपनी टूटी झोपड़ी में छोड़ कर नर-पिशाच ज़मींदारों और तालुकदारों की बेगार करने जाती हैं; यह उन पत्नियों की कहानी है, जो अपने सर्वस्व, अपने पतिदेव तथा अपने जीवन-धन को मृत्यु-शय्या पर छोड़, अत्याचार की नंगी तलवार के सम्मुख अपना शीश झुका कर बेगार करने जाती हैं;…यह सतीत्व के नष्ट किए जाने की भयानक कहानी है; यह अपार दरिद्रता की रोमांचकारी कहानी है;…यह हिन्दू धर्म एवं हिन्दू समाज के लोमहर्षक नाश की करुण कहानी है और साथ ही भारतवर्ष में यह ईसाई तथा इस्लाम-धर्म के विकास की भी कहानी है; यह मूक अश्रुपात, अव्यक्त रोदन तथा गूंगे कष्टों की मर्मभेदी कहानी है, जहां जीवन के प्रत्येक पल में निराशा की निस्तब्ध तरंगें उठती हैं और उठ-उठ कर हृदय-स्थित सभी लालसाओं को अपने अंतराल में अन्तर्हित कर लेती हैं।

दलित स्त्रियों का यह मार्मिक विवरण बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध के उत्तर भारत में सवर्ण सुधारवादी-राष्ट्रवादी हिन्दी सार्वजनिक क्षेत्र के एक हिस्से में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक था। दलित स्त्री की पूर्व-औपनिवेशिक छवि मुख्यतः एक ‘कुलटा’ और दूषित स्त्री के रूप में थी। इसने सुधारवादी लेखन के एक हिस्से में प्रताड़ित दलित स्त्री की छवि को रास्ता दिया। यह छवि-परिवर्तन मुख्यतः सवर्ण चश्मे से देखा-दिखाया जा रहा था। नतीजा यह था कि ‘अछूत अंक’ दलितों के प्रति कुछ हद तक संवेदनशील होते हुए भी सांचेदार पूर्वाग्रहों को मज़बूत करता था, साथ ही एक श्रेणीबद्ध हिन्दू ढांचे के अन्दर दलितों को गले लगाने में अंतर्निहित विरोधाभासों को भी उभारता था। यहां पर एक आज्ञाकारी और चुपचाप शोषण स्वीकार करने वाली दलित स्त्री की छवि के आदर्शीकरण के विचार-भाव को तरजीह दी गई थी। इस विशेषांक में दलित स्त्रियों के इस्लाम और ईसाई धर्म परिवर्तन के प्रति भी खासी चिंता ज़ाहिर होती थी। चाँद के ‘अछूत अंक’ का सन्दर्भ संभवत: कई प्रकार के एक-दूसरे से जुड़े हुए घटनाक्रम और विकसित होती हुए स्थितियों की एक श्रृंखला दर्शाता था। इनमें शामिल था – अम्बेडकर का उभार और गांधी के ‘हरिजन’ संबंधी विचार; आदि हिन्दू आंदोलन का आविर्भाव और उत्तर प्रदेश में दलितों की बढ़ती मुखरता को लेकर सवर्ण सुधारवादियों और राष्ट्रवादियों की बढ़ती चिंता, जिसे वे अपनी तरह से संबोधित करना चाहते थे; आर्य समाज द्वारा शुद्धि और संगठन का प्रचार, जिसमें दलितों को एकरूप हिन्दू पहचान और एकीकृत हिन्दू राष्ट्र की व्यापक राजनीति में समाहित करने का प्रयास शामिल था; और दलितों के धर्मांतरण की आशंका, जो हिन्दू संख्या में एक काल्पनिक क्षय के खतरे से जुड़ी थी। लेकिन साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि औपनिवेशिक उत्तर भारत में प्रिंट और सामूहिक, सार्वजनिक क्षेत्र में काफी बहुलता थी, और दलितों सहित दलित स्त्रियों के चित्रण में भी एक विविधता थी, जो उनकी पीड़िता की छवि के साथ छेड़छाड़ करती थी, और उसे खंडित भी करती थी। साथ ही, दलित अपने चित्रण के मूक साक्षी नहीं थे। वे अपनी अभिव्यक्तियों, चित्रणों और आन्दोलनों से भी कई प्रतिवाद कर रहे थे।

[…]

जाति और लिंग औपनिवेशिक उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश में जाति के इतिहास को एक लैंगिक नज़रिए से, और लैंगिक इतिहास को एक दलित नज़रिए से पुनर्लिखित करने-सोचने का आमंत्रण है। इसमें प्रिंट संस्कृति में प्रतिनिधित्व और अभिव्यक्ति को एक उल्लेखनीय आलोचनात्मक औज़ार के रूप में रेखांकित किया गया है, जो जाति और लिंग जनित विचारधाराओं के पुनर्चलन, रूपांतरण और संघर्षों में अहम भूमिका निभाता है। हमें यह पता चलता है कि जाति और लिंग को लेकर उपनिवेशवादियों, राष्ट्रवादियों, पुनरुत्थानवादियों, सुधारकों और दलितों के बीच कई विवादास्पद और सहयोगी विमर्श इस दौर में उभरे। कई ऐतिहासिक विवरणों और प्रिंट चित्रणों को एक-दूसरे के बरक्स तोलते हुए, इस किताब में जाति और लिंग के अंतर्संबंधों के इर्द-गिर्द रचित वर्चस्वशाली अभिलेखों का पुनर्पाठ करने की कोशिश की गई है। साथ ही, दलित प्रति-स्वरों और एजेंसियों के माध्यम से इस प्रक्रिया में निहित मुक्तिकामी संभावनाओं पर भी ध्यान धरा गया है।

[…]

मैं रोज़ाना के जीवन की लय के ज़रिये लिंग, जाति और अंतरंगता की विशेषताओं पर विचार करती हूं। मैं औपनिवेशिक उत्तर प्रदेश में दलितों के इतिहास को केवल आदि हिंदू आन्दोलन, अछूतानंद जैसी अग्रणी हस्तियों, पहली पीढ़ी के दलित बुद्धिजीवियों के लेखन या अम्बेडकर के प्रभाव के झरोखों से ही नहीं देखती हूं। न ही मैं केवल महत्वपूर्ण और सर्वप्रभावी सार्वजनिक घटनाओं और प्रमुख जाने-माने हिन्दी साहित्यकारों पर ध्यान केंद्रित करती हूं। इससे अलग, दलित स्त्रियों और पुरुषों के इर्द-गिर्द रची छवियों और नज़रियों को समझने के लिए मैं रोज़ाना की घटनाओं-किस्सों, आम लेखन, लोकप्रिय प्रिंट क्षेत्र और सार्वजनिक और अंतरंग क्षेत्रों पर अधिक ध्यान धरती हूं। पीटर रॉब रूटीन, अल्पकालिक और गैर-ज़रूरी इतिहासों को खोजने के महत्व पर जोर देते हुए कहते हैं कि कई बार सामान्य, रोज़मर्रा और गैर-ज़रूरी चीज़ों का अध्ययन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। रोज़ाना के सामान्य जीवन में प्राय: असमानता के गंभीर ढांचे छुपे रहते हैं। मैं यह देखने का प्रयास करती हूं कि रोजमर्रा का जीवन वर्चस्वशाली जातिगत ढांचे को कैसे पुनर्निर्मित करता है और साथ ही असंतोष और प्रतिरोध की संभावनाएं भी जगाता है। रोज़मर्रा का जीवन एक बहुवचनीय अवधारणा है, जिसमें भौतिकता के रूपांतरित और परिवर्तित हो रहे अर्थ निहित होते हैं। यह एक सामाजिक स्थल है जहां दैनिक जीवन की गतिविधियां और आपसी संपर्क संभव और संयमित होते हैं। ये सतत प्रक्रिया हमेशा अधूरी और अपूर्ण रहती है, हमेशा गतिशील होती है, और हमेशा निर्मित हो रही होती है। एक शोधविधि के तौर पर, और लैंगिक नज़रिए से, रोज़मर्रा पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। दलित स्त्रियां अक्सर उस दौर के कई सार्वजनिक, राजनीतिक, और जाने-माने आन्दोलनों में स्पष्ट रूप से इंगित नहीं थीं और मुख्य किरदार के रूप में नज़र नहीं आती थीं। पर वे रोज़मर्रा के काम, घर और परिवार के सांसारिक जीवन, और दैनिक बातचीत में हर तरफ शरीक थीं। वे निजी, सामाजिक, सार्वजनिक और रीति-रिवाजी क्षेत्रों के दैनिक व्यवहारों, और कामुकता, लैंगिकता और पितृसत्तात्मक के इर्द-गिर्द रचे गए ढांचों और चित्रणों में बाजाप्ता मौजूद थीं।

इसके अलावा, दलितों की सामूहिक/सामुदायिक पहचान पर अतिशय आग्रह के कारण कभी-कभी जाति और लिंग पर विचार-विमर्श में कुछ रुकावटें भी आती हैं। दलित स्त्रियों द्वारा लिखी गई कई आत्मकथाओं और स्व-विवरणों में उनकी खुद की ज़रूरतें, इच्छाएं, व्यक्तिगत संघर्ष और प्रतिरोध अक्सर सामुदायिक संघर्षों के वज़न और दायरे में दब से जाते हैं। दलित धर्मांतरणों को भी बड़े पैमाने पर, और ज़्यादातर, सामूहिक जन आंदोलनों और सामूहिक रणनीतियों के रूप में ही समझा गया है। व्यापक और बृहद जातिगत राजनीति के लिए यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि सही तौर पर दलितों की सामूहिक दावेदारी को अक्सर लैंगिक पहचान और व्यक्तिगत विरोधों से ज़्यादा तरजीह दी गई है। दलित स्त्रियां खुद भी लिंग (जेंडर) की तुलना में समुदाय और परिवार से कहीं ज़्यादा एकीकृत हुई हैं। पर शायद इस नियमित और रूटीन दृष्टिकोण से कुछ आगे जाने की ज़रुरत है। दलितों के सामूहिक और व्यापक प्रतिनिधित्व की जांच-पड़ताल करते हुए मैं दलित स्त्रियों के व्यक्तिगत-वैयक्तिक को भी चिन्हित और संदर्भित करने का प्रयास करती हूं।