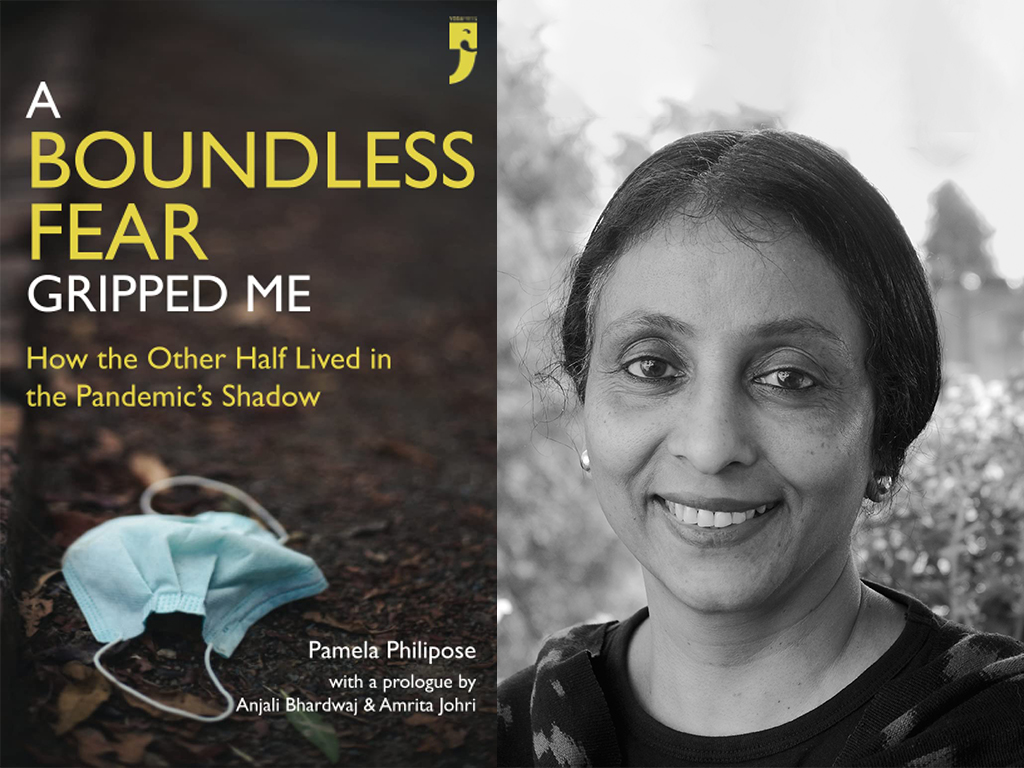

भारत में कोविड-19 महामारी की लहर के दौरान सरकार द्वारा थोपी गई तालाबंदी ने समाज के कमजोर वर्गों को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। पामेला फ़िलिपोज़ की हाल में आई पुस्तक अ बाउंडलैस फियर ग्रिप्ड मी, उसी ‘दूसरे हिस्से’ की कहानी सुनाती है, जिसने बेरोजगारी, कर्ज़, भूख, बीमारी, बेघर होने की त्रासदी और मुफ़लिसी से एक साथ संघर्ष किया।

इंडियन कल्चरल फोरम के साथ अपनी किताब के बारे में बातचीत करते हुए पामेला फ़िलिपोज़ उस प्रेरणा के बारे में बताती हैं जो इस पुस्तक के लिखे जाने की वज़ह बनी। वह मीडिया की भूमिका, लोगों की स्मृति, महामारी और इससे जुड़े अन्य मसलों पर भी रोशनी डालती हैं।

इंडियन कल्चरल फोरम (आईसीएफ) : महामारी की भयावहता अभी भी हमारे ज़ेहन में ताजा है। इस संदर्भ में इस पुस्तक को पढ़ना उतना सरल नहीं है। यह हमें ‘दूसरे हिस्से’ की सुरक्षा करने में हमारी सामूहिक विफलता की याद दिलाती है। इस किताब को लिखने के लिए आपको किस बात ने प्रेरित किया और आप इस पुस्तक के माध्यम से किस तरह की बातचीत के निर्मित होने की उम्मीद करती हैं?

पामेला फ़िलिपोज़ (पीपी) : पीछे मुड़कर देखें तो, कोविड-19 महामारी का वर्णन किस तरह से किया जा सकता है? हम जानते हैं कि 1918 में स्पेनिश फ्लू की तरह ही तबाही लाने वाली यह सदी में एक बार घटित होने वाली आपदा थी, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव डाला। लेकिन जब यह महामारी शुरू हुई, तो हम में से किसी को भी यह एहसास नहीं था कि यह जीवन को किस तरह से बदल देगी, और किस प्रकार हमारे अस्तित्व के हर पहलू को प्रभावित करेगी – हम किस तरह से जिए और किस तरह से मरे; हमने किस तरह से एक-दूसरे के साथ संवाद बनाया और अपने अलग-थलग पड़ जाने को हमने किस तरह से निभाया किया; हमने किस तरह से खाया, और किस प्रकार घर से काम किया।

लेकिन “हम” जैसे ज़्यादा विशेषाधिकार प्राप्त लोगों ने यह महसूस ही नहीं किया कि जब समय हमारे लिए संकटपूर्ण था, तो वे लोग जो हाशिये पर थे उनके लिए तो यह समय विनाशकारी था। इस किताब के शीर्षक में जो शब्द “अदर हाफ” (दूसरा हिस्सा) आया है, उसको अर्थशास्त्री और दार्शनिक सुसन जॉर्ज ने अपनी 1976 की पुस्तक हाउ द अदर हाफ डाइज द रियल रिजन्स फॉर वर्ल्ड हंगर में लोकप्रिय बना दिया था। उन्होंने पाया कि जो लोग भुखमरी से बहुत अधिक प्रभावित थे उन्हें अक्सर निस्तेज स्वर में तीसरे व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया जाता था। कई अर्थों में महामारी से संबंधित विमर्श भी इसी तरह की विफलता से ग्रस्त था। हमें इसका कुछ आभास था कि देश के सबसे गरीब लोगों को किस प्रकार की पीड़ा से गुजरना पड़ता है, विशेषकर महामारी की पहली लहर के बाद हुई तालाबंदी की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर गरीब मजदूरों को अनियोजित पलायन से गुजरना पड़ा, लेकिन हमने उस पीड़ा को कभी भी कोई शक्ल और आवाज़ नहीं दी। हालांकि, कुछ गौरवपूर्ण आवाज़ें थीं, लेकिन आमतौर पर कहें तो, हर कोई अपनी-अपनी ज़िंदगियों में मशगूल था और अपनी निजी ज़िंदगी से परे देखने में वह विफल रहा।

मुझे जिन आवाज़ों ने जगाया उनमें से एक आवाज़ थी दिल्ली की बस्तियों में रहने वाली महिलाओं की जन सुनवाई, जिसे अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी द्वारा संचालित दिल्ली स्थित नागरिकों के समूह सतर्क नागरिक संगठन ने आयोजित किया था। यह संगठन अधिकारों और पारदर्शिता के मसलों पर काम करता है। केंद्र और राज्य सरकार की विफलता को उजागर करते हुए उन्होंने महामारी की दो लहरों के दौरान इन जन सुनवाइयों का आयोजन किया, ताकि पूरी तरह से यह समझा जा सके कि महामारी ने समाज के निचले स्तर पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगियों की किस तरह से धूल-धूसरित कर दिया। यह दिल्ली में हो रहा था, जहां देश के शासक रहते थे और अपने नीति-निर्धारण को अमलीजामा पहनाते थे। इसने स्थिति की विडंबना में एक और परत जोड़ी। यहां असल में सैकड़ों-हजारों लोग अपने बच्चों, जो अब स्कूल से बाहर थे, के साथ खाली पेट सो रहे थे। वास्तव में वे आंसू बहा रहे थे, क्योंकि वे भूखे थे। जब आप पूछते हैं कि इस किताब को लिखने के लिए मुझे किस बात ने प्रेरित किया, तो मैं कहूंगी कि इन आवाज़ों को सुनते हुए इन्होंने ही मुझे इस बात के लिए दृढ़ निश्चयी बनाया कि भविष्य के लिए एक जीवंत दस्तावेज के रूप में इन अनुभवों को समेटने और इन्हें कहे जाने तथा बार-बार कहे जाने की आवश्यकता है।

आईसीएफ : महामारी के वे कौन से पहलू हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि मीडिया, विशेषकर मुख्यधारा का मीडिया और महामारी की उसकी रिपोर्टिंग उन पहलुओं को समझने में विफल रही?

पीपी : जब मीडिया पेशेवर अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, तो उनके लिए स्थान बहुत मायने रखता है। महामारी के दौरान घर से काम करने वाली पेशेवर शहरी महिलाओं ने किस तरह से खुद को फिट रखा, इस तरह की रिपोर्टों को बहुत-से उत्सुक पाठक मिले होंगे – यह उस समय के प्रकाशन में एक आम चलन था। यहां तक कि “घर से काम करने” जैसी अवधारणा का आंख मूंदकर इस्तेमाल किया गया, बिना यह समझे कि यह सुख-साधन उनके पास नहीं है जिन्हें अपने कार्य स्थलों पर शारीरिक रूप से मौजूद रहकर ही अपनी रोजी-रोटी कमानी पड़ती है। हमें इस पर आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीते वर्षों के दौरान बहुत-से मीडिया घरानों का फोकस नागरिक के बजाय उपभोक्ता पर और श्रमिक वर्ग के बजाय मध्य वर्ग पर रहा है। मैं कहूंगी कि शुरू में प्रवासी मजूदरों के बारे में कुछ हमदर्दी रखने वाली कवरेज थी, लेकिन एक बार जब ये शरीर फ्रेम से दूर हो गए तो मीडिया के लिए उन्हें भूलना आसान हो गया। केंद्र सरकार हर हाल में चाहती थी कि मीडिया प्रवासी मजदूरों के बारे में रिपोर्टिंग से दूर रहे, यहां तक कि सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सड़कों पर कोई प्रवासी श्रमिक नहीं थे। तो उन लोगों का क्या हुआ जो शहर छोड़कर चले गए थे? घर वापस पहुंचने पर उन्हें किस तरह से लिया गया? क्या जिन कस्बों और गांवों से वे आए थे, वहां वापस पहुंचकर उन्हें और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? वे कहानियां आज हम से हमेशा के लिए जुदा हो गई हैं। घरेलू हिंसा पर कुछ महत्वपूर्ण कवरेज – अपमानित करने वाले और बेरोजगार जीवन साथियों के साथ बंद महिलाओं के मानसिक आघात संबंधी खबरें – यहां-वहां उभर कर सामने आई। स्कूली शिक्षा का भारी संकट एक हद तक जनता के सामने आया, जिसमें ज्यां द्रेज जैसे अर्थशास्त्रियों के अद्भुत कार्य के जरिये बहुत बड़ी मदद मिली। उन्होंने इसका दस्तावेजीकरण किया कि किस तरह से स्कूली शिक्षा का नुकसान देश में असमानताओं को गहरा कर रहा है।

लेकिन मीडिया इस अवधि में होने वाले रोजमर्रा के नुकसान और आघातों को पकड़ने में विफल रहा; जब उनके बच्चे “कुछ अच्छा-सा खाने” की मांग करते तो मांओं की दुश्चिंता नहीं जानती थी कि वे क्या प्रतिक्रिया दें। वहीं, उदाहरण के लिए, बुजुर्ग लोगों का यह भय कि समय के तनाव की वजह से उनके परिवार उन्हें भूल गए हैं, या फिर कई महीनों का किराया बकाया होने की वजह से मकान से बेदखल किए जाने का अस्तित्व संबंधी खतरा। मैं एक के बाद एक करके इन चीजों पर आगे बढ़ते रह सकती थी, किंतु यह पुस्तक इन अनुभवों में से कुछ को उनके कठोर विवरण के साथ दर्ज करने की कोशिश करती है। उदाहरण के लिए, मैं बेघर लोगों के लिए बने आश्रय स्थल में एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिली, जो इस भय के साथ जी रहे थे कि उनका चश्मा चोरी हो जाएगा, जिसकी वजह से वह पूरी तरह से अंधे हो जाएंगे। इस तरह की कहानियां किनारे रह गईं।

आईसीएफ : लोगों की स्मृति क्षणभंगुर हो सकती है – महामारी की यादें यदि उनकी स्मृति से मिटा दी जाती हैं, तो इसमें कौन-कौन से जोख़िम हैं? क्या इसे भी अतीत में आई महामारियों की तरह साहित्य में कैद करके भुला दिया जाएगा, और इसके क्या-क्या खतरे हैं?

पीपी : आप एकदम सही कह रहे हैं – लोगों की स्मृति अत्यधिक क्षणभंगुर होती है। शायद इसलिए क्योंकि हम एक बहुत ही बीच-बचाव के समय में जी रहे हैं, लेकिन यह संभव नहीं है कि हम जोखिम को पूरी तरह से भूल जाएं। आख़िरकार, जरा बंगाल के अकाल के दिनों के बारे में सोचें। हालांकि, उन दिनों कोई इंटरनेट और डिजिटल कैमरा नहीं था, फिर भी हमारे पास कुछ बहुत ही शानदार दस्तावेज़ थे, चाहे वे सुनील जाना की छवियों की माध्यम से हों या फिर चित्तोप्रसाद के शक्तिशाली चित्रण के माघ्यम से। लेकिन, चिंता की बात यह है कि इस महामारी पर पत्रकारिता, अकादमिक छात्रवृत्ति और नागरिक समाज के दस्तावेज़ीकरण के जरिये हमारे पास उपलब्ध सभी साम्रगियों के होने बावजूद महत्वपूर्ण सच्चाई अभी भी अस्पष्ट ही है। इसलिए उन दिनों की सच्चाइयों को सामने लाना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वे बेरोजगारी जैसी परिघटना के व्यापक स्पेक्ट्रम के ‘नकारात्मक सिलसिलेवार प्रभावों’ को उजागर करते हैं। बेरोजगारी जैसी परिघटना पोषण संबंधी असुरक्षा से लेकर मनोवैज्ञानिक स्तर पर टूट जाने की परेशानियों और अभाव का कारण बन सकती है। कई लोगों पर अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए आभूषणों जैसी “चल संपत्तियों” को बेचने का दबाव होता है। इन चल संपत्तियों को बेचने का दबाव उन्हें गंभीर वित्तीय संकट के समय में सुरक्षा के एकमात्र साधन से वंचित कर देता है, यह एक उदाहरण है। कोविड-19 महामारी ने इस वर्ग को नीचे की तरफ धकेल दिया, जिसकी वजह से वर्षों की कड़ी मेहनत करके इकट्ठा की गई उसकी जमा पूंजी कुछ ही हफ्तों में समाप्त हो गई। इस तरह के परिज्ञान को कभी भी नहीं भूलाना चाहिए।

आईसीएफ : महामारी के बाद आज तीन वर्ष बीत चुके हैं। क्या आपको लगता है कि लोगों को सुरक्षा देने और बीमारी को नियंत्रित करने में अपनी नाकामयाबी से सरकार ने कुछ सीखा है? क्या इस अनुभव से कोई नीति/निर्देश बनाए गए हैं, विशेषकर इसलिए ताकि इतिहास स्वयं को फिर से ऐसे नहीं दोहराए?

पीपी : महामारी की उन दो लहरों के दौरान एक बहुत ही प्रमुख घटनाक्रम यह था कि भारतीय कॉरपोरेट को इस संकट से किस तरह फायदा हुआ। महामारी की एक प्रमुख छाप यह भी थी कि आबादी के सबसे अमीर हिस्से की संपत्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। भारतीय अरबपतियों ने अप्रैल और जुलाई, 2020 के महीनों में अपनी संपत्ति में 35 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की। यह दर्शाता है कि अपार अपारदर्शिता के वातावरण में राज्य के नीति-निर्धारण ने कॉरपोरेट सेक्टर का पक्ष लिया। भारतीय राज्य ने कुछ चीजें अच्छी की होंगी, भले ही इसमें देरी भी हुई हो, जैसे कि प्रवासी मजदूरों के लिए ‘श्रमिक’ ट्रेनें चलाना, लेकिन मामला यह भी था कि उसने मुनाफ़ाख़ोरों को पनपने दिया। मार्च, 2020 के अंत में गुजरात आधारित अगवा हेल्थकेयर से 10 हजार वेंटिलेटर खरीदने के लिए पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल किया गया। अगवा हेल्थकेयर ने 10 दिन में कम लागत पर “मेड इन इंडिया” वेंटिलेटर बनाने का दावा किया था। यह तुरंत ही साफ हो गया कि बड़ी संख्या में ये मशीनें काम करने की स्थिति में नहीं थीं और उस वर्ष जून तक विशेषज्ञ समितियां उनकी विश्वसनीयता पर संदेह ज़ाहिर कर रही थीं। यह बेपरवाह और वाणिज्यिक रूप से संचालित तरीके का एक उदाहरण है, जिसमें झूठे दावों के बीच जीवन-रक्षक उपकरण खरीदने का काम किया गया। मैं नहीं मानती कि मीडिया ने उन अनगिनत तौर-तरीकों पर पर्याप्त ध्यान दिया है, जिन तौर-तरीकों से सरकार ने महामारी के दौरान भारत के लोगों को निराश किया।

इस सच्चाई को देखते हुए कि जब देश इस तरह के एक और अखिल-राष्ट्रीय संकट का सामना करेगा तो यह काफी हद तक संभव है कि इतिहास स्वयं को दोहराएगा ही। यह दुखद सच्चाई है और नागरिक समाज के एक हिस्से के रूप में हमें इस बार उभर कर आए ऐसे विपाटनों के प्रति सचेत रहना चाहिए – यह इसलिए भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि महामारी से निपटने के लिए सरकार ने हमेशा बस स्वयं की ही वाहवाही का तरीका अपनाया।

अनुवाद : कृष्ण सिंह