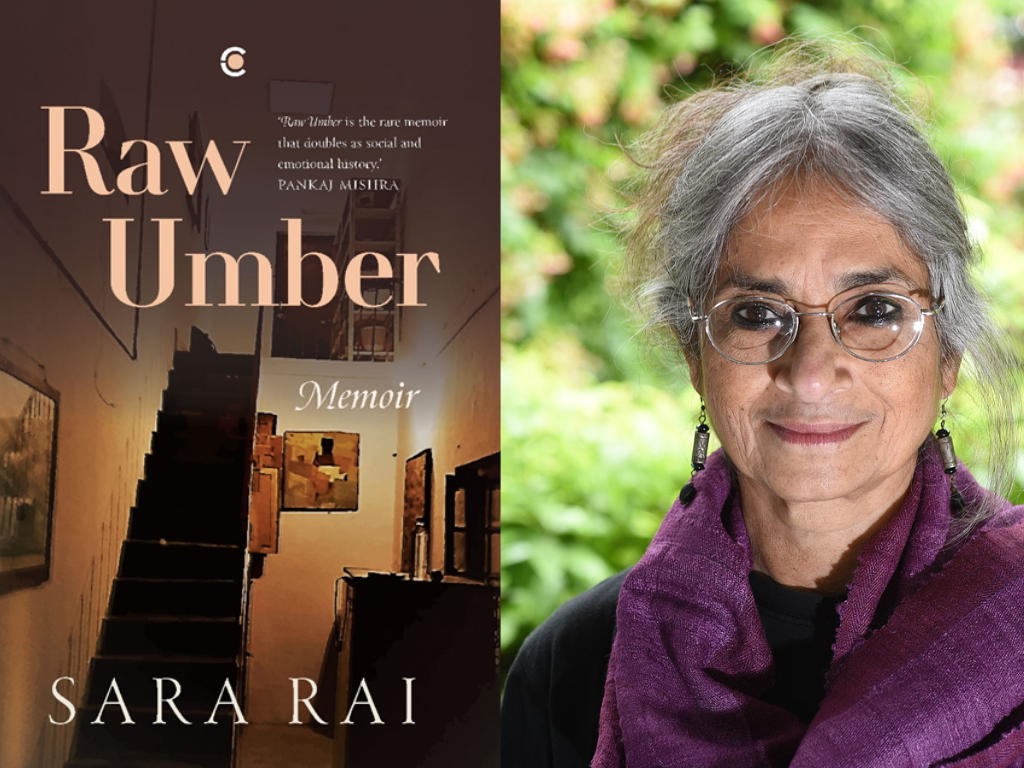

लेखिका सारा राय की संस्मरणात्मक पुस्तक रॉ अम्बर भारत के सबसे शानदार साहित्यिक परिवारों में से एक के जीवन और समय का वृत्तांत है। सारा राय अपनी इस पुस्तक में विगत में झांकती हैं और स्मृति की प्रकृति एवं स्मरण शक्ति एक लेखक की विवेकशीलता को आकार देने में किस प्रकार की भूमिका निभाती है, उसके बारे में बात करती हैं। यह पुस्तक इलाहाबाद और बनारस में बिताए गए उनके शुरुआती जीवन, उनके परिवार, और प्रेमचंद जैसी शख़्सियत की पोती होने का क्या अर्थ है, उसके बारे में भी बात करती हैं। लेखिका गीता हरिहरन के साथ इस वार्तालाप में सारा राय अपनी पुस्तक में अतीत की बहुत सारी परतों पर रौशनी डालती हैं; और साथ ही स्मृति की फिसलन भरी प्रकृति और स्मृति किस प्रकार से कल्पना से अतिछादित हो जाती है तथा इन दोनों के बीच की सीमाओं का धुंधलापन जो एक लेखक के लिए अपरिहार्य है, उस पर भी रौशनी डालती हैं।

गीता हरिहरन (जीएच) : आपके संस्मरण रॉ अम्बर के कई पहलुओं की गुत्थी सुलझाने से इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। स्पष्ट रूप से, इस पुस्तक के जरिये अतीत आगे बढ़ता है, लेकिन यह अतीत कई परतों को अपने में समेटे हुए है। इस किताब में अतीत के रहस्य हैं, और आंशिक रूप से शायद इसलिए कि हर व्यक्ति अपने आप में एक रहस्य है, और लेखक अथवा लेखिका के दिमाग में जो कुछ भी चल रहा होता है हम उस अंतर को कभी भी पर्याप्त रूप से पाट नहीं सकते। तारीखों का भी भ्रम है, या एक ही घटना के बहुत से आख्यान हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि अपने किस अतीत के बारे में आप लिखेंगी, इसका चयन आपने किया। बचपन का एक बड़ा हिस्सा यहां है, लेकिन दिल्ली या आस्ट्रेलिया में जो समय आपने बिताया, और विवाह या मातृत्व के उन वर्षों के बारे में यहां कुछ भी नहीं है। जगह, लोग और समय के आपके चयन के संबंध में किस चीज ने आपको निर्देशित किया? और किस हद तक यह नियोजित था?

सारा राय (एसआर) : इस संस्मरण को लिखने की वजह एक प्रकार से अतीत को फिर से जीवित करना रहा है। और क्या संस्मरण यही नहीं करता? मेरी दिलचस्पी इसमें थी कि लोगों, घरों, शहरों और इतिहास को समय किस प्रकार आकार देता है। मुझे ऐसा लगता है कि अतीत कभी नहीं मरता। यह मस्तिष्क की खोह में सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है और उस क्षण में जीवित हो उठता है जब हम उसे याद करते हैं। याद करने की इस प्रक्रिया में लोगों, स्थानों और वस्तुओं – इनकी सभी चीजों – को विस्मृति से बचाया जाता है। यह थोड़ा अरुचिकर लग सकता है, लेकिन मैंने मुख्य रूप से उन लोगों के बारे में लिखा है जो मेरे बहुत करीब थे और अब इस दुनिया में नहीं हैं। मुझे लगता है कि मैं भी उनके बारे में लिखकर उन्हें अपनी यादों की क़ैद से मुक्त करने की कोशिश कर रही थी।

जिन लोगों, स्थानों और समय के बारे में मैंने लिखा है, उनके चयन के बारे में आपने मुझसे पूछा है। मैं यह कहना चाहती हूं कि मेरे बचपन के वर्षों ने जिस तरह से मुझे आकार दिया, वैसा बाद के वर्षों ने नहीं किया। निबंधों को लिखने के क्रम में, जिसने बाद में पुस्तक का रूप ले लिया, थोड़ा आश्चर्यजनक रूप से बचपन की मेरी यादें बहुत तीव्र और मेरे बहुत क़रीब थीं। वहां पहले से ही इतना कुछ था कि मैं अपने जीवन के बाद के वर्षों की ओर बढ़ी ही नहीं। शायद वे किसी दूसरी पुस्तक में सामने आए! मेरी इच्छा प्रारंभ से ही शुरू करने की थी, लेकिन जब एक बार मैंने लिखना शुरू किया, तो एक ख़ास आवाज ने जगह लेनी शुरू कर दी, और वह आवाज मेरे जीवन के शुरुआती वर्षों से स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई थी, जैसे-जैसे में बड़ी होती गई वह मेरे जीवन का नींव का पत्थर की प्रतीत होने लगी। चूंकि, यह संस्मरण एक-दूसरे से जुड़ी हुई सामग्री से गुंथा हुआ है, इसलिए कुछ लोग एक से अधिक निबंधों में दिखाई देते हैं, उन्हें अक्सर एक अलग से नज़रिये से देखा जाता है। मुझे लगता है कि इसने मेरे विवरण को एक विविध, बहु-स्तरीय आख्यान का आभास दिया है। इसे शुरू करने से पहले इस सामग्री की योजना एक पुस्तक के रूप में नहीं की गई थी। मैं चीजों को लिख रही थी ताकि उन्हें भूल न जाऊं और यह महज इसलिए भी था क्योंकि मैं ऐसा ही करती हूं। और यह अस्पष्ट-सी लिखावट – जो वास्तव में किसी को भी दिखाने के लिए नहीं थी – अंततोगत्वा यह सौभाग्यवश एक पुस्तक बन गई।

जीएच : आपने यह किस प्रकार तय किया कि परिवार में से आप किसके बारे में लिखेंगी? ज़ाहिर है कि आपके दादाजी, जैसा कि वह आपकी ज़िंदगी में हैं, इस किताब की पृष्ठभूमि में व्यापक स्तर पर दिखाई देते हैं। और ऐसे ही आपके पिता जो पुस्तक में अपने पिता के लिए कुछ संतुलन स्तंभ जैसा निर्मित करते हैं। लेकिन क्या यह सचेत रूप से लिया गया फैसला था कि परिवार के कुछ सदस्यों के बारे में कम बात करनी है?

एसआर : आश्चर्यजनक रूप से काफी हद तक, मेरे दादाजी की आकृति को इस पुस्तक में बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाना था। उनके बारे में लिखने के निर्णय पर बाद में विचार किया गया, क्योंकि यह महसूस हुआ कि जैसे मैं इस पुस्तक से उन्हें जानबूझकर बाहर कर रही हूं। खैर, एक मायने में मैं यही कर रही थी, उन्हें इससे बाहर रख रही थी। मुझे लगा कि उनकी मौजूदगी अन्य सभी लोगों को अदृश्य कर देगी। यह आशंका काफी हद तक सच साबित हुई। कुछ लोगों ने इस पुस्तक के बारे में सोचा कि यह प्रेमचंद का विवरण है, जिसे उनकी पोती के नज़रिये से देखा गया है। शारीरिक रूप से छोटे कद के प्रेमचंद की आकृति साहित्य के नक्शे पर इतनी व्यापक है कि वह सारी जगह को घेर लेती है। बेशक, यह किताब मेरे दादाजी के बारे में भी है, लेकिन मैं चाहती थी कि यह दूसरे लोगों के बारे में भी हो; उदाहरण के लिए, मेरी मां के परिवार के बारे में, जो कुछ दूसरी वजह से भी दिलचस्प है। और मैं भाषा के प्रश्नों से भी जुड़ना चाहती थी और यह भी कि कुछ ख़ास जगहों पर रहना किस प्रकार से एक साहित्यिक विवेकशीलता को निर्मित कर सकता है। रॉ अम्बर एक पिता के बारे में भी है; मैं इस पुस्तक के माध्यम से एक एकांतवासी, समावेशी व्यक्तित्व को जानने का प्रयास कर रही थी।

जीएच : अतीत की पकड़; विगत को नए सिरे से निर्मित करना; बल्कि स्मृति की फिसलन भरी प्रकृति, और कल्पना के साथ इसका उलझाव। इन सभी बातों से आप इस पुस्तक में जूझ रही हैं। क्या आप यह पाती हैं कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, तो याद रखने में भी बदलाव आता है? और क्या लिखने के लिए स्मृतियों का चयन, या लेखन में अग्रभाग, समय की ‘दार्घावधि’ के साथ यह कुछ परिवर्तन के तहत है? यहां एक संवेदक अतीत भी है, जो उन घरों से जुड़ा है जो आपको कहीं जाने नहीं देते, इलाहाबाद और बनारस के हिस्सों और इन सबसे ज्यादा बचपन की अनुभूति से जुड़ा हुआ है।

एसआर : जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आंशिक रूप से मैंने ये निबंध अतीत के भूतों को निकालने के लिए लिखे थे, जिन्होंने मुझे जकड़ कर रखा था। यह एक बहुत ही जटिल चीज है। मैं अतीत से बचना चाहती थी, फिर भी मैं इसमें काफी हद तक डूबी हुई थी – डूबी हुई हूं। जीवन जो आप जी चुके होते हैं, वह गुजरता नहीं है, अपितु सदा आपके साथ बना रहता है। फिर थोड़े-से अल्प-विराम के क्षण में, और किसी भी प्रकार के लेखन के लिए यह अल्प-विराम अनिवार्य है, आप चीजों को याद करना शुरू कर देते हैं। वे सभी चीजें जिन्हें आप सोचते हैं कि आप भूल चुके हैं वे एक बार फिर से सतह पर आ जाती हैं।

लेकिन याद करने की क्रिया बदलती रहती है। लोगों का सत्त्व, वह सामग्री जिसे दैनिक जीवन बना है, मायावी बनी रहती है। आप एक बार किसी चीज के बारे में एक ख़ास तरीके से सोचते हैं, और बाद में जब आप उसके बारे फिर से सोचते हैं, तो वह हमेशा के लिए बदल जाती है। चूंकि, हम जिन भी तमाम चीजों का स्मरण करते हैं वे सदैव और केवल हमारे परिवर्तनशील मस्तिष्क का निर्माण हो सकती हैं, जिसके अपने कल्पनाशील आवेग होते हैं। मुझे लगता है कि मनुष्य बुनियादी रूप से ज्ञानातीत है। हम किसी मनुष्य के साथ पूरा जीवन बीता सकते हैं और फिर भी हम वास्तव में उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जान पाते। उदाहरण के लिए, हम अपने माता-पिता या अपने बहनों-भाइयों को जानने की कोशिश करते रह सकते हैं; उनके बारे में अंकित करने की हर कवायद इस ज्ञानातीत तत्व को पकड़ने का एक और प्रयास है। यह लेखन में एक प्रकार की परत की ओर ले जाता है। मेरे बचपन और मेरी युवावस्था के घरों ने न केवल भौगोलिक स्थानों के रूप में, बल्कि संवेदक साइनपोस्ट के रूप में भी मेरी जागरुकता बढ़ाई। उन्होंने मुझे अपने स्वयं के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया, और यह केवल अपने बारे में सोचना नहीं था। जिन जगहों में पली-बढ़ी, उन्होंने मुझे अपने आसपास की दुनिया और उसके प्रभाव के रूप को देखने का वक़्त दिया। उदाहरण के लिए, मैं प्रकृति के विषय में सोच सकती थी और धीमी गति से प्रकृति के सबके सामने आने के बारे में भी, मैं लोगों के बारे में सोच सकती थी और उनकी अंदरूनी ज़िंदगी के बारे में भी। चूंकि मेरे बचपन में ज़िंदगी की रफ्तार धीमी थी, अतः मेरे पास सोचने के लिए वक़्त था। हालांकि शायद तुरंत नहीं, लेकिन मैंने महसूस किया कि स्मृति का ठिकाना केवल मस्तिष्क में ही नहीं होता है। शरीर के अलग-अलग अंगों की अपनी स्वयं की स्मृति होती है। हाथ, बाजू, पांव, आंख और कान चीजों को याद रखते हैं और यह ‘शारीरिक’ स्मृति दिमाग़ी स्मृति की तुलना में अधिक स्थायी है। एक बिंदु पर यह पुस्तक स्मृति की खोज बन गई।

जीएच : मैं रॉ अम्बर को एक पढ़ने और लिखने के जीवन के संस्मरण के रूप में पढ़ सकी; लेकिन यह घर पर और स्कूल में आपके जीवन में शिक्षकों, जीवित या मृत, से संबंधित है। क्या आप इस प्रकार के पठन-पाठन पर टिप्पणी करेंगी?

एसआर : परंपरागत अर्थ में रॉ अम्बर एक संस्मरण नहीं है। कथन की क्रमिकता, यदि कोई है तो, कम है। एक संस्मरण से जिन चीजों की उम्मीद की जा सकती है, उदाहरण के लिए घटनाएं – वे इसमें कमोबेश गायब हैं। कभी-कभार घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन वे केवल ज़िंदगी या लोगों के व्यापक संदर्भ को स्पष्ट करती हैं। आप सही हैं, जब आप कहती हैं कि यह लिखने-पढ़ने के जीवन का संस्मरण है। यह विवेकशीलता के विकास का अनुसरण करता है। यह वह आवाज़ है जो किताब में अलग-अलग टुकड़ों को जोड़ती है, बजाय कि सामान्य अर्थ में अग्रगति को। मैंने लोगों की आंतरिक अवस्था और पैटर्न को समझने की कोशिश की है, जो अक्सर अस्पष्ट होती है, और जिसकी मौजूदगी जीवन के अंत में मिलती है। शायद इन्हें भाग्य का लेखा कहा जा सकता है, क्योंकि यह वास्तव में एक सुविधाजनक शब्द है उन सब चीजों के लिए जिन्हें हम नहीं समझते।

मेरे जीवन में कई शिक्षक रहे हैं – शुरू में घर पर मेरे माता- पिता, जिनसे मैंने भाषा के प्रयोग को लेकर पहला और आवश्यक पाठ सीखा। फिर स्कूल में भी शिक्षक थे, अक्सर जर्मन नन, जो हमें दी जाने वाली शिक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा स्पष्ट थे। मैं उनके अंग्रेज़ी के पाठ को कभी नहीं भूली हूं, यदि शब्द का सही उच्चारण करना है तो वे खास प्रकार के शब्दांश पर जोर देते थे। एक ही तरह के शब्द की वर्तनी कैसे बदल सकती है, यह इस पर निर्भर करता है उसको एक क्रिया के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है या एक संज्ञा के रूप में। फिर जिन विश्वविद्यालयों में पढ़ी थी, वहां भी शिक्षक थे। निस्संदेह, वे मेरे औपचारिक शिक्षक रहे हैं, लेकिन मैंने अपने माली या अपने रसोइए जैसे व्यक्तियों से भी सीखा है, बोलचाल की भाषा में मूल्यवान सबक सीखा, या वास्तविकता को देखते हुए कल्पना के अभ्यास में सीखा।

लेकिन यदि बंदूक की नोक पर पूछा जाए तो मैं कबूल करूंगी कि किताबें मेरी सबसे चिरस्थायी शिक्षक रही हैं। मैं जैसी बनी हूं उसके लिए किताबें ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। और इस सब के अंत में मैं स्वयं को यह कहने से नहीं रोक पा रही हूं – परेशानी का सबब बनने का खतरा उठाते हुए – कि ज्यादा बुनियादी अर्थ में जीवन स्वयं में एक शिक्षक रहा है! मुझे मालूम है कि यह स्वयं-सिद्ध है और इसे कहने की आवश्यकता नहीं है।

जीएच : पुस्तक में साहित्यिक कृति के मूलभाव की तरह कई प्रश्न सामने आते हैं : लेखक कौन है? उसे क्या करना चाहिए? आपने काव्यात्मक रूप से प्रेमचंद को यह कहते हुए उद्धृत किया, “…मैं नदी के किनारे लहराती हुई सरकंडे की घास की तरह हूं और हवा मेरे भीतर ध्वनि को प्रतिध्वनित करती है। उसके लिए सब कुछ यही है। मेरा अपना कुछ नहीं है…मेरी कहानी उन हवाओं की कहानी है जो मेरे भीतर गुनगुनाती हैं…।” लेकिन उन्होंने एक ‘उद्देश्य’ के साथ साहित्य के बारे में भी दृढ़ता से महसूस किया। प्रेमचंद से शुरू करते हैं, पुस्तक में जिन लेखकों के बारे में बताया गया है, जिसमें आप भी शामिल हैं, उन्होंने जिस तरह से लेखक की भूमिका/जीवन को अपनाया, क्या आप उस विचार पर रौशनी डालेंगी?

एसआर : प्रेमचंद जैसे एक लेखक के लिए, यह एक हवा की तरह है जो उनके माध्यम से बहती है, उसने उन्हें वह बनाया जो वह हैं। ‘सरकंडे की घास’ (ग्रास रीड) और ‘हवा’ की जिस कल्पना का वह इस्तेमाल करते हैं वह काव्यात्मक लग सकती है, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल यह इंगित करने के लिए किया था कि उनके समय की हवा उनके माध्यम से किस तरह से बह रही थी। और उस हवा ने उन राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों के बारे में बताया जिनसे भारत जूझ रहा था, जिसके वह गवाह रहे थे। वह यह सब कर सकते थे और वह यह करना चाहते थे। वह वो माध्यम बने जिसके माध्यम से उस समय की कहानी को बताया गया। यह उनकी ख़ासियत है कि उन्होंने स्वयं को इस कहानी से हटा दिया। ज़ाहिर है, आवाज़ को छोड़कर अपने कार्य से लेखक काफी हद तक अनुपस्थित है। उनके लिए हवाओं की कहानी एक उद्देश्य लिया हुआ साहित्य है। हमें यह याद रखना चाहिए कि वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत शीघ्रता से बहुत कुछ करना चाहते थे। बहुत-सी सामाजिक बुराइयां थीं जिनके बारे में वह बात करना चाहते थे, उनके बारे में बहुत कुछ लिखना था। इसके बजाय रोमांच और रोमांस की कहानियां लिखी जा रही थीं। एक लेखक को कैसा होना चाहिए, इस बारे में यह उनके विचारों के मिज़ाज़ के विपरीत था। वह उर्दू और हिंदी में पहले लेखक थे, संभवतः पहले भारतीय लेखक थे जिन्होंने साहित्य के पटल पर आम आदमी को रखा। वह अपने स्वयं के जीवन में अपने विचारों के साथ जीना चाहते थे। उदाहरण के लिए, विधवा पुनर्विवाह पर जो उनके विचार थे वे उन्होंने स्वयं एक बाल विधवा से विवाह करके दर्शाए।

एक लेखक की भूमिका? मेरा मानना है कि एक लेखक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह चीजों को वैसा ही बताए जैसी वे होती हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि सड़क पर उतरा जाए, बल्कि हर चीज जो हो रही है उसे दर्ज किया जाए, और हर राजनीतिक या सामाजिक घटना को क़ाग़ज पर उतारा जाए। यह रिपोर्ताज से अलग नहीं होगा। मेरे विचार में लेखक की भूमिका दृष्टि और स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करना है जो उनके बारे में लिखने के लिए शब्द की तलाश से भी पहले उसके दिमाग में हलचल पैदा करते हैं। उनकी कल्पना को अपना काम करना चाहिए, और उन्होंने जो भी देखा है उसे आसवन की जटिल प्रक्रिया के बाद अपने शब्दों में बयां करना चाहिए। किरदारों को उनके भौतिक परिवेश से जरूर उठाना चाहिए और उनके बारे में लिखने की प्रक्रिया में उनकी ज़िंदगियों को रौशन कर देना चाहिए। और यह तभी हो सकता है जब यह सब विवेकशीलता के साथ किया जाए, जो कि किसी भी लेखन के लिए अति आवश्यक है। मुझे लगता है कि एक लेखक की यही भूमिका होती है कि वह ज़िंदगी के विशिष्ट विवरणों को दर्ज करे जो कि बाद में सार्वभौमिक जीवंतता बन जाते हैं। साहित्य की सामग्री उसका आवरण और उसका ताना-बाना, सब एक बहुत ही नाजुक संतुलन से जुड़े होते हैं और एक लेखक का काम होता है कि वह यह संतुलन सही बनाए रखे – किसी चीज के बारे में लिखे और उसके बारे में लिखने की क्रिया में अपनी अंतर्दृष्टि जोड़कर कुछ और बना दे। मुझे लगता है कि रिपोर्ताज और कला में जो फर्क है वह है एक लेखन के टुकड़े को आत्मवाद से भर देना।

जीएच : यह एक अनुवादक का संस्मरण भी है – मतलब जिसे आप भाषा में ‘माइग्रेशन’ की ज़िंदगी कहती हैं। आपके जीवन में भाषाओं के घटनाचक्र के साथ-साथ विविधता से मैं बहुत प्रभावित हुई। स्कूल में अनिवार्य रूप से अंग्रेज़ी बोलना और हिंदी बोलने पर सजा; हिंदी और हिंदुस्तानी जुड़वा जैसे हैं; और पंजाब और उत्तर प्रदेश के उर्दू के अलग-अलग रंग-रूप हैं। भाषाओं की बौरा देने वाली यह खिचड़ी हमेशा से भाषा की समृद्धि का स्रोत रही है और/या फिर हम में से बहुतों के लिए दरिद्रता का स्रोत रही है। पहले तो यह बताइए कि आपको अंग्रेज़ी माध्यम वाले स्कूल में क्यों भेजा गया? और आप घर पर अधिकतर अंग्रेज़ी में बच्चों की किताबें क्यों पढ़ती थीं? मुझे याद आ रहा है कि शशि देशपांडे ने मुझे बताया था कि उन्हें अंग्रेज़ी माध्यम वाले स्कूल में इसलिए भेजा गया था, क्योंकि उनके माता-पिता कन्नड़ और मराठी के बीच में सहमति नहीं बना पा रहे थे। मुझे तमिल माध्यम के स्कूल से हटाकर बंबई के एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में इसलिए दाखिला दिलाया गया था, क्योंकि मेरे पिता ने दक्षिण भारतीय इलाके से हटकर एक ज्यादा महानगरीय इलाके में अपनी नौकरी बदली थी। इस बदलाव के कारण तमिल में लिखने और पढ़ने की संभावना खत्म हो गई। लेकिन आप पर्याप्त रूप से द्विभाषी बनी रहीं, जिसने आपको अपने लेखन की भाषा का चयन करने के लिए सक्षम बनाया, और आपने हिंदी भाषा को चुना। क्या आप अपनी चयनित भाषा की तलाश की प्रक्रिया का विवरण देना चाहेंगी? और हिंदी में पढ़ने की ओर ‘लौटने’ के बारे में बताना चाहेंगी?

एसआर : मैं नहीं समझती कि भाषाओं का घटनाचक्र विशेष रूप से मेरे साथ ही हुआ है। यह एक दक्षिण एशियाई होने की स्थिति है। बल्कि सच कहूं तो, अन्य क्षेत्रों में भी, दुनिया में जहां भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, स्थिति यही होगी। जाहिर है भारत में स्थिति और भी जटिल है, क्योंकि यहां बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और बोलियों की तो पूछो ही नहीं, हजारों में हैं। दो या तीन भाषाएं बोलना लोगों के लिए सामान्य सी बात है। और अगर हम ना भी बोलें तो भी बहुत सारी भाषाएं हैं जो हम अक्सर सुनते रहते हैं। कभी-कभी हमें इस बात का आभास भी नहीं होता है और ये सारी भाषाएं/शब्द/बोलियां हमारे भीतर, जिसे मैं भाषाओं का एक सुसुप्त ताल कहती हूं, वहां एकत्रित हो जाती हैं। मेरे साथ तो यही हुआ है।

मैं इलाहाबाद में बड़ी हुई हूं। मेरा परिवार भाषा को लेकर अत्यधिक जागरूक था; इसलिए अगर बातचीत में एक नया शब्द उभरकर आ जाता था, तो शब्दकोश निकाले जाते थे और एक बार उस शब्द को जरूर जांचा जाता था। घर में हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेज़ी के शब्दकोश थे। हम घर में हिंदुस्तानी बोलते थे जो कि हिंदी और उर्दू का एक आसान मिश्रण है; और स्कूल में अंग्रेज़ी बोलते थे। घर में एक मौलवी आते थे जो हमें उर्दू सिखाते थे, हालांकि किशोरावस्था में मैंने उर्दू पढ़ना अपनी मां से सीखा, उन मौलवी जी से नहीं। मेरी मां के घर में जो उर्दू बोली जाती थी वह इतनी शुद्ध थी कि एक बार तो मेरी मां और मौसी ने फ़ैज़ की उर्दू में ही गलती ढूंढ ली, जिसको लेकर उन्हें महसूस हुआ कि उस उर्दू में पंजाबी का प्रभाव है। या फिर उनके अनुसार प्रयोग किया गया मुहावरा गलत है। मेरे पिता बांग्ला भाषा धाराप्रवाह बोलते थे, और उन्हें कुछ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का भी थोड़ा-बहुत ज्ञान था। वह अपनी मां और गांव के कुछ भाई-बिरादरों से भोजपुरी में बात करते थे और अन्य लोगों से अवधी में। घर में काम करने वाले लोग अवधी बोलते थे। तो आप इसे भाषाओं की खिचड़ी कहती हैं। लेकिन क्या ऐसा हम में से बहुत सारे लोगों के साथ नहीं होता? हम मिश्रित शब्दों के लोग हैं जो भाषाओं की बीच की झिरी में खुशी से रहते हैं।

जिस भाषा में मैं एक लंबे समय तक लिख सकूं, ऐसी ‘भाषा को तलाशने’ की प्रक्रिया एक लंबे समय तक चली और अभी भी जारी है। मुझे लगता है कि यह स्थिति जीवनपर्यंत के लिए बन गई है! यह सब अनुवादों से शुरू हुआ। शब्दों को अपनी तरह से महसूस करने के लिए मैंने हिंदी और उर्दू से अंग्रेज़ी में तथा अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद करना शुरू किया। ये सारे अनुवाद कमोबेश एक बहुभाषा संबंधी अभ्यास की तरह थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पायनो बजाना सीखते हैं तो आपको पायनो के स्कैल्स के साथ अभ्यास करना पड़ता है। मुझे यह समझने में थोड़ा वक़्त लगा कि मैं हिंदी और अंग्रेज़ी, दोनों में ही लिख सकती हूं, और एक भाषा दूसरी भाषा को ख़ारिज नहीं करती है।

मैंने विभिन्न कारणों से हिंदी को अपने कथा-साहित्य के लेखन का माध्यम चुना, जैसा कि मैंने अपने निबंध ‘ऑन नॉट राइटिंग’ में बताया है। मेरे पिता ने कहा था कि रचनात्मक लेखन केवल अपनी मातृभाषा में ही किया जा सकता है। उनकी यह बात मैंने आत्मसात कर ली। उसके अलावा एक भाषाजन्य गौरव भी था – प्रेमचंद की पोती अंग्रेज़ी में कैसे लिख सकती थी? मैंने भी यह महसूस किया कि अंग्रेज़ी की पहुंच सीमित है। मेरे आसपास का जीवन अंग्रेज़ी में नहीं जिया जा रहा था। अंग्रेज़ी का प्रयोग अधिकतर मध्य वर्ग करता है और अगर आप सड़क पर चल रहे लोगों को लेकर लिखना चाहते हैं तो अंग्रेज़ी सही माध्यम नहीं था। एक भाषा में जी कर दूसरी भाषा में नहीं लिख सकते। हां, यह जरूर है कि आप अंग्रेज़ी में मध्य वर्ग के घरों के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन स्थिति इससे ज़्यादा जटिल थी। बहुत सारा भाषा संबंधी पलायन हुआ था, जैसा कि मैंने पहले भी उद्धृत किया है – भाषाओं और सामाजिक स्थितियों के बीच में लगातार अदल-बदल हो रही थी। आठ वर्ष की उम्र में मैंने जो पहली कहानी लिखी थी वह अंग्रेज़ी में थी, लेकिन उसे बमुश्किल ही कहानी कहा जा सकता है। वह कहानी से ज़्यादा उन सब कहानियों की एक नकल थी जो मैंने पढ़ी थीं। मैंने हिंदी में पढ़ना बहुत देर से शुरू किया, क्योंकि मेरी पढ़ाई-लिखाई का माध्यम अंग्रेज़ी था। अंग्रेज़ी माध्यम के शिक्षण ने मेरे बचपन में यह भी निर्धारित किया कि मुझे कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। जो हिंदी किताबें हमारे पाठ्यक्रम में थीं वे निरपवाद रूप से नीरस थीं और बिल्कुल भी प्रेरित करने वाली नहीं थीं। स्कूल के पुस्तकालय में तो कोई भी हिंदी की पुस्तक नहीं थी। हमारे माता-पिता ने हमें अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल में भेजने का निर्णय लिया था। हिंदी माध्यम के स्कूल इलाहाबाद में संभवतः इतने अच्छे नहीं थे जितने कि आपके तमिल माध्यम के स्कूल या फिर कन्नड़/मराठी स्कूलों का विकल्प, जो शायद शशि देशपांडे के लिए उपलब्ध था। मुझे लगता है कि जहां मैं बड़ी हुई हूं वहां अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों की सबसे ज्यादा मांग होती है और शायद अभी भी है।

जीएच : तो फिर संस्मरण अंग्रेज़ी में क्यों?

एसआर : यही बात थी जिसके बारे में मैं संस्मरण लिखते समय भी सोच रही थी! ऐसा संभव है कि अंग्रेज़ी ने स्थानीय परिवेश से दूरी का वह नज़रिया पेश किया जो मेरे कथा-साहित्य में मौजूद था। शायद इस भाषा की अर्थव्यवस्था लेखन के बारे में मेरे विचारों को संकल्पित करने और उन्हें एक खाका देने के लिए सटीक बैठती थी। मैं अंग्रेजी में किताबें पढ़कर बड़ी हुई हूं। मैं स्थानीय लोगों के बारे में लिख रही थी, लेकिन ऐसा करते हुए विवेकशीलता के जिस प्रिजम से देख रही थी, आप कह सकती हैं कि वह अंग्रेज़ी ने ही बनाया था।

जीएच : पुस्तक में विविधता का थीम सर्वव्यापी है, जीवन के एक स्वयं-सिद्ध की तरह। यह सही है कि भाषाएं आपस में घुलमिल रही थीं और टकरा रही थीं; लेकिन धर्म और धर्मनिरपेक्षता भी आपस में मिल रहे थे और टकरा रहे थे, हिंदू और मुस्लिम, धर्मनिरपेक्ष हिंदू और शिया मुस्लिम। विविध-रेशों से गूंथी हुई – समन्वयात्मक??- विरासत का यह अतीत काफी हद तक इसमें मौजूद है; यह कोई रोमांच से भरा या अभिलाषा कल्पित चिंतन नहीं है। क्या आप इस बहुमूल्य विरासत के बारे में कुछ बताएंगी जो कि आपके जीवन का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है, विशेष रूप से हमारे आज के समय की अनुकूल परिस्थिति तथा उसके सम्प्रदायवादी आवेग के साथ?

एसआर : मुझे ‘समन्वयात्मक संस्कृति’ यानी जिसे उर्दू में गंगा-जमुनी कहते हैं, जैसे संबोधनों का प्रयोग करने में हिचकिचाहट होती है। और ऐसा इसलिए हैं क्योंकि इन संबोधनों का उपयोग थोड़ा घिसापिटा लगता है। हालांकि समन्वयी शब्द का अर्थ है बहुत सारे तत्वों का आपस में मेल, लेकिन यहां भारत में इसका अर्थ ‘धर्मनिरपेक्ष’ बन गया है। और ‘गंगा-जमुनी’ का अर्थ है कि केवल दो धाराओं का मेल। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उन सभी अलग-अलग तत्वों को सीमित कर दिया गया है जो कुछ खास परिवारों का मूल हैं। अगर आन्ना कारेनिना की खूबसूरत शुरुआत का थोड़ा-सा जिक्र किया जाए तो हर विविध परिवार अपने ही तरीके से विविध होता है। मेरे परिवार में तमाम धर्मों और क्षेत्रों में शादियां हुई हैं, यहां तक कि सीमाओं से परे भी – और उसके सदस्यों में शिया और हिंदू और उसके विस्तारित परिवार में सुन्नी, ईसाई, जाट और जैन सभी हैं। मेरी शिया मां के दादा-परदादा राय नरसिंह दास, अग्रवाल बनिया थे, जो कि उसी व्यवसायी परिवार से संबंधित थे जिसमें बाद में 1850 में हिंदी साहित्यकार भारतेन्दु हरिश्चंद्र पैदा हुए। राय नरसिंह दास ने एक मुस्लिम महिला से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाया था, मेरी मां के परिवार की उत्पत्ति वहीं से हुई। उनकी पहले से ही एक हिंदू पत्नी और बच्चे थे, ऐसा लगता है कि वह स्वयं ही दो संस्कृतियों की धाराओं का आदर्श रूप ग्रहण करते हैं। यह परिवार का इतिहास है, तो यह मिश्रण कई पीढ़ियों पहले ही शुरू हो गया था।

बनारस में नवाब की ड्योढ़ी में मेरा मां का मायका था। वहां एक इमामबाड़ी हुआ करता था, आज भी है। वहां मुहर्रम पर शहर के शिया जुटा करते थे। मेरी नानी बताती थीं कि इमामबाड़े में हिंदू औरतें भी आती थीं और बाकायदे उनकी सभा लगती थी, जिसे ब्राह्मणी अंजुमन कहते थे। आज भले ही इसकी किसी को याद न हो, चूंकि समय बदल चुका है और तमाम किस्म की धार्मिक आस्थाएं एकरंगी हो चुकी हैं। ये ब्राह्मणी अंजुमन वाली बात वैसे भी काफी पुरानी है। फिर भी मुझे एक हिंदू औरत की स्मृति जरूर है जो अपने बीमार बच्चे को लेकर वहां मेरी नानी के पास फुंकवाने आती थी। नानी कुरान पाक से आयतें पढ़ कर उसके कान में फूंकती थीं। उस औरत को पक्का विश्वास था कि उसका बच्चा इससे ठीक हो जाएगा।

मेरे अपने परिवार में मेरी शिया मां (मुहर्रम के दौरान वह बनारस में परिवार के इमामबाड़ा में जाती थीं ताकि मर्सिया, सोज़ और नौहा पढ़ सके) और धर्मनिरपेक्ष हिंदू पिता के साथ हमारा पालन-पोषण पूर्णतः गैर-धार्मिक हुआ। सारे त्यौहार बनाए जाते थे। दीवाली पर दीए जलाए जाते थे और मेरी मां तथा उनकी बहन बाजार से लक्ष्मी-गणेश की सबसे सुंदर मूर्तियां लेकर आती थीं, लेकिन कभी कोई पूजा नहीं की जाती थी। वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा एक ही दिन मनाए जाते थे। सभी पीले वस्त्र पहनते थे, और मेरी मां आम के फूलों की छोटी-छोटी टहनियां मिट्टी के बर्तनों में सारे घर में रखती थीं, विशेषकर संगीत के कमरे में, क्योंकि सरस्वती संगीत की भी देवी हैं। यही वे पूजाएं हैं जो हमें पता थीं। ईद पर सेंवई बनती थीं, और मेरी नानी तथा मौसी हर वर्ष मार्च में नौ-रोज़ बनाती थीं। क्रिसमस का भी बड़े ही जोश-खरोश के साथ स्वागत किया जाता था। धर्मनिरपेक्ष पालन-पोषण का एक नुकसान है और वह यह है कि हम किसी भी धर्म के धर्मग्रंथों से बिल्कुल अनभिज्ञ रहे। आज मैं उसे एक घाटे के रूप में देखती हूं, क्योंकि इन सारे धर्मग्रंथों में कहानियां होती हैं, एक साहित्यिक सामग्री।

लेकिन जहां तक हमारे मौजूदा समय के सांप्रदायिक आवेग का संबंध है, मेरे जैसे परिवार कमोबेश पहले से ही ऐतिहासिक रूप से विसंगत हैं। डायनासोर इस धरती पर एक ही बार थे। और ऊनी विशालकाय मैमथ (हाथी), महान औक तथा डोडो भी एक बार थे। इनमें से अब किसी का भी अस्तित्व नहीं है। अगर हम अभी गायब नहीं हुए हैं, तो हम जैसे लोग एक दिन विलुप्त हो जाएंगे, हालांकि यह एक भयानक और उदासी से भरी हुई भविष्यवाणी है!

अनुवाद : कृष्ण सिंह