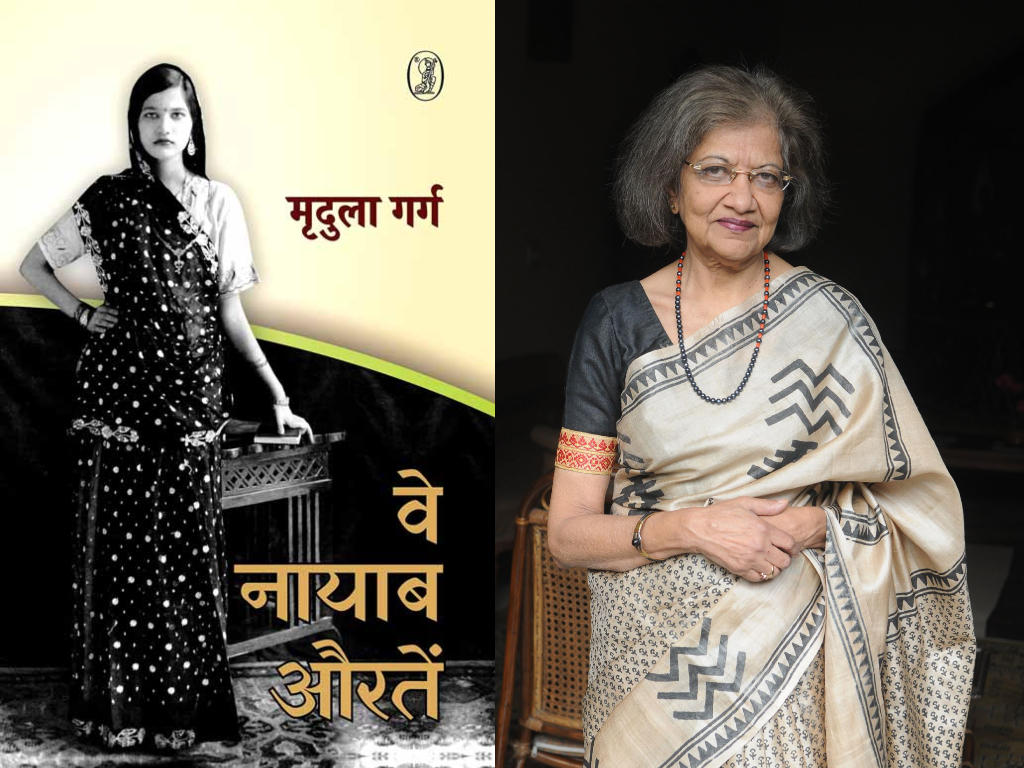

प्रख्यात लेखिका मृदुला गर्ग का हिंदी साहित्य के साथ-साथ भारतीय साहित्य में भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। उनके संस्मरणों की किताब वे नायाब औरतें (वाणी प्रकाशन, 2022) प्रकाशित हुई है। उनके रचना संसार में वंशज, उसके हिस्से की धूप, चित्तकोबरा, अनित्य, कठगुलाब, मिल जुल मन तथा मैं और मैं जैसे उपन्यास शामिल हैं। कितनी कैदें, ग्लेशियर से, डेफ़ोडिल जल रहे हैं जैसे कई कथा संग्रह उन्होंने हिंदी साहित्य को दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने नाटक और व्यंग्य भी लिखे हैं और सबसे अहम बात यह भी है कि उन्होंने बाल नाटक भी लिखा, जिसका शीर्षक है- साम दाम दंड भेद।

उनका उपन्यास कठगुलाब अंग्रेजी, मराठी, मलयाळम और जापानी भाषाओं में भी प्रकाशित हुआ है। अपनी नवनीतम पुस्तक वे नायाब औरतें की भूमिका में वह लिखती हैं, “यह तमाम अफ़साना खिसकी बन्दियों का है। इसमें हमारा किया-धरा कुछ नहीं है। सारा करिश्मा हमारी क़िस्मत का है। ऐसी आला निकली कि एक के बाद एक, क़तार से बाहर, लीक से हटी, खिसकी, ख़ब्ती, सिफ़र से ज़बर तक का सफर तय करतीं, दीवानगी की हद की छूती पर बाल-बाल बच निकलती मोहतरमाओं से मुलाक़ात करवाती चली गयी…।” भूमिका के अंत में मृदुला गर्ग लिखती हैं – “तो पाठक साहेबान, नायाब औरतों और मर्दों के इस फ़साने को आप स्त्री-विमर्श की तहरीर मान कर पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़िए, हम उज्र न करेंगे। अफ़साना निगार को इतना जब़्त तो चाहिए।”

संस्मरणों की पुस्तक वे नायाब औरतें के संदर्भ में सुप्रसिद्ध लेखिका मृदुला गर्ग से कृष्ण सिंह ने बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत।

कृष्ण सिंह (के.एस.) : आपकी नई पुस्तक वे नायाब औरतें पर इस बातचीत की शुरुआत मैं सबसे पहले दो नायाब हस्तियों से करना चाहूंगा। ये दो हैं – आपकी मां और पिता। दोनों ही दो पहाड़ों की चोटियों की तरह खड़े प्रतीत होते हैं, बहुत पास-पास, लेकिन फिर भी कुछ जुदा-जुदा से। आप जब बड़ी हो रही थीं और फिर जब आपने अपने रचनात्मक लेखन की शुरुआत की, तो दोनों ने ही आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित किया और अपने व्यक्तित्व के निर्माण में आप अपनी मां और पिता की भूमिका को किस रूप में देखती हैं?

मृदुला गर्ग (एम.जी.) : इस प्रश्न का उत्तर काफ़ी विस्तार से पुस्तक में दिया हुआ है। फिर भी संक्षेप में दुबारा बतला रही हूं। मां के दो प्रभाव हुए।

(1) साहित्य पढ़ने के उनके जुनून की वजह से, हम सभी में पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ जो रफ़्ता रफ़्ता लत में बदल गया। उसी के माध्यम से हमारे भीतर लेखन करने का शौक और माद्दा पैदा हुआ। परिवार में तीन बहनों और एक भाई का लेखक बनना इसका सबूत है।

(2) उनकी जीवन शैली ने हमें समझाया कि सभी औरतों का एक मुखौटे में चस्पां होना ज़रूरी नहीं है। एक औरत दूसरी से बिल्कुल फ़र्क़ हो सकती है, और आमफ़हम नियम-क़ायदों को क़ुबूल किये बिना, अपनी शर्तों पर जी सकती है। मेरे लेखन में जो विलक्षण औरतें आई हैं, उनका एक कारण मां हैं। बाक़ी अन्य विलक्षण औरतें हैं, जिनसे ज़िन्दगी में साबका पड़ा।

पिताजी का प्रभाव यह हुआ कि हम काफ़ी छुटपन में समझ गए कि साहित्य में अश्लील कुछ नहीं होता। भदेस हो सकता है। पर भदेस होते ही वह साहित्य नहीं रहता, लुगदी लेखन हो जाता है, जिसे न पढ़ा जाए तभी बेहतर है।

के.एस. : जैसा कि पुस्तक में आपने जिक्र किया है, आपकी मां को किताबों से गहरा लगाव था। तीन ज़ुबानों, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में लिखे अदब के लिए खासा जुनून था। उन्हें शास्त्रीय संगीत और गजलों के प्रति गहरा लगाव तो था ही, उसके बारे में उनकी समझ भी काफी गहरी जान पड़ती थी। अगर मैं आपके शब्द उधार लूं तो, “हमारे घर रोज़मर्रा का हिसाब भी पिताजी रखते थे। ममी अपनी हवाई दुनिया में जीती थीं।…पिताजी के इंतकाल के कुछ महीनों बाद, ममी काफ़ी हद तक बिस्तर छोड़ उठ खड़ी हुई थीं। यानी कुछ हद तक उनकी बीमारी मनोवैज्ञानिक थी।” क्या यह कहा जा सकता है कि उनके भीतर एक लेखक/रचनाकार भी था, जो संभवतः खास परिस्थितियों की वजह से जन्म ही नहीं ले सका?

एम.जी. : ज़रूरी नहीं है कि साहित्य की गहरी समझ रखने वाला हर इंसान, रचनाकार बने। आलोचक भी बन सकता है या मात्र रसिक पाठक रह सकता है। लेखन कर्म की तरह, पठन कर्म भी संवेदनशीलता, मनोवैज्ञनिक समझ और अनुशासन की मांग करता है। उम्दा पाठक/आलोचक होना कम महत्व नहीं रखता और उसे अपनी मर्ज़ी से चुना जा सकता है।

जी, ममी की बीमारी काफ़ी हद तक मनोवैज्ञानिक थी, पर उसका संबंध, प्रेम व अन्य रिश्तों से था। उसने उन्हें रचनाकार बनने से नहीं रोका। वे चाहतीं तो रचनाकार बन सकती थीं, नहीं बनीं, उनकी मर्ज़ी। वे आपके बनाए नियम-क़ायदों से नहीं चलती थीं।

के.एस. : किताब में नेहरूजी का जिक्र दो-तीन बार बहुत रोचक तरीके से आता है। सभी जानते हैं कि नेहरूजी लड़कियों की शिक्षा के प्रबल हिमायती थे। उस दौर में समाज और विशेषकर युवाओं और बच्चों पर उनका किस तरह का प्रभाव था? आपने भारत से होने वाले प्रतिभा पलायन के एक संदर्भ में भी उनका जिक्र किया है। आज नेहरूजी और उनके प्रयासों को जिस तरह से विरुपित तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, उसके मद्देनजर आप अगर उस दौर को पीछे मुड़कर देखती हैं, तो जवाहरलाल नेहरू को लेकर किस तरह की स्मृतियां आपके मन में उभरती हैं?

एम.जी. : प्रतिभा पलायन के संदर्भ का वहां विशेष प्रयोजन नहीं है। निहितार्थ यह है कि नेहरूजी का प्रयास और विश्वास था कि वे भारत में ऐसी व्यवस्था कर पाएंगे, जिसमें लालफ़ीताशाही मुक्त, उच्च शिक्षा और शोध की आम सुविधा होगी। पर वैसा हो नहीं पाया। नेहरूजी दूरदर्शी और स्वप्नदर्शी दोनों थे और लोकतंत्र में उनकी अगाध आस्था थी। साथ ही आदर्शवादी इतने थे कि पंचशील में विश्वास के कारण, सियाचिन में घुसपैठ के बावजूद, चीन पर भरोसा बनाए रखा और फ़ौज का माक़ूल संगठन नहीं किया। बड़े बांध बनाने और भारी उद्योग लगाने की उनकी नीति, समर्थक नीतियों से समन्वय न होने के कारण गांव की हालत सृधारने में नाकाम रहीं। सारा उद्योग शहरों में केंद्रित रहा। गांव में उद्योग नहीं खुले और न रोज़गार के साधन बढ़े। कृषि को आत्मनिर्भर बनाने पर काम नहीं हुआ।

जहां तक आजकल के विरूपित रूप का सवाल है, वह तो हर बुद्धिजीवी, इतिहास और वैज्ञानिक विचार पद्धति का किया जा रहा है, नेहरूजी अकेले शिकार नहीं हैं। स्मृतियों की कहूं तो 1947 में उनका पुलिस वाले के हाथ से डंडा छीन, दंगाइयों के बीच कूद उन्हें नियंत्रित करना भी मेरा आंखों देखा है और 1962 में चीन से हार के बाद अवसाद में चले जाना भी।

के.एस. : वापस नायाब औरतों की ज़िंदगियों पर लौटते हैं। एक तरफ हैं डॉ. सतिन्दर बजाज और पवन सुराणा। पवन सुराणा की “पर्दानशीं मां के इसरार पर बेटी को पिलानी पढ़ने को भेजा”। दोनों ने अपना मुकाम हासिल किया और पुरुष प्रधान समाज के बीच संघर्ष करते हुए अपनी अलग हस्ती बनाई। लेकिन, दूसरी तरफ हैं रज्जौ मौसी और सुशीला मौसी एवं उनकी बेटी इला। और फिर मामी। जैसा कि आपने लिखा, “मामी का आत्मविश्वास और स्त्री की आजादी पर आस्था, एक सामंती निर्णय ने धराशायी कर दिए थे…।” इन स्त्रियों का जीवन विरोधाभासों से भरा है। ऐसा लगता है कि पितृसत्ता के दुश्चक्र को तोड़ने के साहस के बाद भी ये स्त्रियां उसी दुश्चक्र की शिकार हो जाती हैं। ये उदारमना स्त्रियां आखिर क्यों उसी पितृसत्ता के ढांचे में फंस कर रह जाती हैं? क्या पितृसत्ता इतनी मजबूत है कि वह एक हद के बाद स्त्री की आजादी को बर्दाश्त नहीं करती? क्या आप अपने व्यापक अनुभव संसार के जरिये इस पर रौशनी डालना चाहेंगी?

एम.जी. : कुछ स्त्रियां ऐसी ज़रूर होती हैं जो आदत या परिस्थितियों के कारण, पितृसत्ता के दुश्चक्र को तोड़ने के साहस के बाद भी उसी दुश्चक्र की शिकार हो जाती हैं। पर इस क़िताब में तो मामीजी के अलावा ऐसी कोई स्त्री नहीं है। मामीजी की परिस्थिति ऐसी थी कि एक सामंती निर्णय ने उन्हें विपन्नता में धकेल कर, उनके आत्म विश्वास को कुछ समय के लिए धराशायी कर दिया था। पर जल्द ही वे उससे उबर गई थीं। बाक़ी जिन स्त्रियों के आपने नाम लिए हैं, उन सब ने तो पितृसत्ता का बकरा बनाया हुआ था और शुरु से अंत तक अपनी शर्तों पर जी थीं। प्रेमी या पति से मुहब्बत करना,एक स्वायत्त निर्णय है, पितृसत्ता के ढ़ांचे में फंसना कदापि नहीं है। मुझे लगता है आप स्वयं पितृसत्ता के ढ़ांचे में फ़ंसे हैं और अपनी कुंठा स्त्रियों पर थोप रहे हैं।

के.एस. : पुस्तक के एक अध्याय ‘नर काया में अन्तरंग नारी सखी’ में दिनेश द्विवेदी को याद करते हुए हिंदी साहित्य जगत और उसके मठाधीशों की मानसिकता को लेकर भी एक गंभीर विमर्श सामने आता है। एक प्रसंग यहां आपके उपन्यास ‘चित्तकोबरा’ को लेकर है। जिस पर अश्लीलता की तमाम तोहमतें लगाई गईं। मेरा मानना है कि लेखक तो लेखक होता है, वह स्त्री या पुरुष नहीं होता। ‘चित्तकोबरा’ उपन्यास को लेकर जो बखेड़ा खड़ा किया गया था यदि उसे सिर के बल खड़ा कर दिया जाए, तो प्रश्न यह भी है कि अगर यही उपन्यास किसी पुरुष लेखक ने लिखा होता, तो क्या फिर इसी तरह की प्रतिक्रिया होती? क्या यह कहा जा सकता है कि उदारता और प्रगतिशीलता के तमाम दावों के बावजूद कई पुरुष लेखक किसी खास मुकाम या मसले पर एक तरह से ‘संस्कारी’ लेखक की भूमिका में आ जाते हैं?

एम.जी. : जिस तरह जैनेन्द्र के उपन्यास सुनीता और मनोहर श्याम जोशी के हमज़ाद पर वीभत्स विवाद हुआ, उसे देखते हुए यह कदापि नहीं लगता कि चित्तकोबरा अगर पुरुष ने लिखा होता तो हमारे मठाधीश अचानक उदार हो जाते!

के.एस. : क्या यह कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य जगत में मठाधीशों और अकादमिक जगत से आने वाले कुछ आलोचकों की खेमाबंदी ने हिंदी के कई लेखकों को किनारे करने में अहम भूमिका निभाई?

एम.जी. : जी, बिल्कुल कहा जा सकता है।

के.एस. : इस किताब में एक स्तब्ध करने वाला अध्याय है – इकलौता बेटा और इतना अकेला। आपने इसमें अपने भाई राजीव जिक्र किया है। इस प्रसंग में आपने ब्रोन्टे सिस्टर्स और उनके इकलौते भाई ब्रानवेल का हवाला दिया है। आपके शब्दों को उद्धृत करूं तो, “ब्रानवेल ने भी राजीव की तरह, बाद में विख्यात हुई बहनों से पहले लिखना शुरू किया था, पर किन्हीं मानसिक आपदाओं के कारण, ज़िन्दगी में बेइन्तिहा दुख उठाने पड़े और अच्छा लिख कर भी गुमनानी में जीवन गुजारना पड़ा।” राजीव की कविता जो आपने उद्धत की है, उसकी कुछ पक्तियां मैं यहां उद्धृत करना चाहूंगा – उनसे मैंने महज सौदा नहीं किया उन्हें तलाशा है/जैसे कल की बातें मिटी हों, जैसे रेगिस्तान हारा/अब रेगिस्तान नहीं समुन्दर में भी जल नहीं/जीवन ऐसा है उसकी अब परवाह भी नहीं। क्या यह राजीव की नहीं बल्कि उस पिता की हार है जो अपनी बेटियों के लिए सब कुछ कर सकता था, लेकिन बेटे को एक तरह से अकेला छोड़ देता है। एक कवि के कविकर्म की इस असामायिक मृत्यु पर क्या आप कुछ और रौशनी डालना चाहेंगी?

एम.जी. : आपका सवाल खासा अजीब है। राजीव की मृत्यु कोविड से हुई। उसके बारे में मैं उतना ही जानती हूं जितना आप। उस पर मैं क्या प्रकाश डाल सकती हूं! जहां तक पिता की हार का सवाल है, क़िताब में बेबाकी और निर्ममता के साथ पिता के दोष का बखान है। उसे दुहराने का क़तई औचित्य नहीं है।

वे नायाब औरतें का कुछ अंश यहाँ पढ़ें।

के.एस. : भारत में नारीवादी आंदोलन और स्त्री-मुक्ति के प्रश्न को लेकर तरह-तरह के विमर्श चलते रहे हैं। हमारे यहां सिर्फ वर्ग का सवाल ही नहीं है, बल्कि जाति का प्रश्न भी उतना ही प्रासंगिक है। यदि वर्ग के संदर्भ में बात करें, तो अभिजात्य वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग और हाशिये पर खड़े वर्ग की स्त्रियों की मुक्ति के प्रश्न एक-दूसरे से बिल्कुल ही अलहदा हैं। यही बात जाति के श्रेणीक्रम पर भी लागू होती है। क्या भारत में स्त्री-मुक्ति के प्रश्न को इकहरे चश्मे से देखा जा सकता है? दशकों का अनुभव समेटे हुए एक लेखक और एक सजग नागरिक के बतौर, आप वर्तमान में भारत में स्त्री-मुक्ति के प्रश्न और नारीवादी आंदोलन को किस तरह से देखती हैं?

एम.जी. : जब तक भारत में जातिगत और वर्गगत इतनी भीषण विषमता रहेगी, यह कैसे संभव है कि स्त्री और पुरुष, चाहे जिस वर्ग या जाति से हों, बराबरी का दर्जा पा जाएं। जाति भेद तो हमारी संस्कृति का सनातन अंग रहा है! आर्थिक विषमता को कम करने के भी कोई ठोस सफल क़दम हमने नहीं उठाए। स्त्री-मुक्ति का प्रश्न और नारीवादी आंदोलन तभी मानीखेज़ हो सकता है, जब वह नागरिक मुक्ति और मानववादी आंदोलन को अपने में समेट कर चले।

के.एस. : हिंदी साहित्य में स्त्री-लेखन और भारत की दूसरी भाषाओं के साहित्य में स्त्री-लेखन में आप क्या कोई अंतर पाती हैं?

एम.जी. : मैं स्त्री लेखन को अलग खांचे में रख कर नहीं देखती, इसलिए इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती।

के.एस. : आखिर में लेखिका नादिया तेसिच के प्रसंग पर आता हूं। अमेरिका में रहने को मजबूर नादिया अपने मुल्क (युगोस्लाविया, जो देश अब विश्व के राजनीतिक-भौगोलिक नक्शे पर नहीं है और जिसको 1990 में बांटकर छह मुल्क बना दिए गए थे) से बेइन्तिहा प्यार करती रही। अगर इस किताब से मैं एक अंश उद्धृत करू तो, “युगोस्लाविया के ख़ून ख़राबे के लिए सर्ब, क्रोट या मुस्लिम नहीं, अमेरिका और पश्चिमी ताकतें ज़िम्मेवार थीं।” यहां एक और अंश उद्धृत करने की इजाजत चाहूंगा – “निजी ज़िन्दगी की त्रासदियां झेलती औरत नहीं, संस्कृतियों की मुठभेड़ और इतिहास के निर्मम प्रहारों की भुक्त भोगी, मैदान में उतर कर लड़ती वीरांगना। हर राजनीतिक उलट-फेर, दांव-पेंच से लोहा लेती मेरी प्रिय और अद्भुत सखी। उतना ही अलबेला और अद्भुत है उपन्यास (‘नेटिव लैंड’) जितनी नादिया थी। क्या आप लेखिका नादिया तेसिच और उनके उपन्यास ‘नेटिव लैंड’ पर कुछ प्रकाश डालेंगी?

एम.जी. : पूरा अध्याय, हर कोण से नादिया पर प्रकाश डालता है। उसे दुहराने में लाभ नहीं है। उनके एक उपन्यास शेडो पार्टीसान और उन पर बनी फ़िल्म जिसमें उन्होंने ख़ुद अभिनय किया था, का भी ज़िक्र आ चुका है। दो और कृतियां हैं; उपन्यास, फ़ार फ़्रोम वियतनाम और एक साहित्यिक संस्मरण, टु डाय इन शिकागो । उनके अलावा अनेक कहानियां हैं।

हां, चूंकि आप चाहते हैं इसलिए उनके उपन्यास नेटिव लैंड पर कुछ और विस्तार से कह रही हूं।

प्रचंड भावानुभूति से लिखा उपन्यास, नेटिव लैंड ऐसी युगोस्लाव विदुषी की अपने देश लौटने की कथा कहता है, जो अमरिका में बस गई थी और वहीं जिसकी पढ़ाई-लिखाई भी हुई थी। डुब्रॉवनिक में आयोजित एक फ़ेमिनिस्ट कान्फ्रेंस के दौरान उसके युगोस्लाविया लौटने से कहानी शुरु होती है। सबसे पहले उसे उत्कट रूप से अपने बचपन की अधभूली स्मृतियां याद आती हैं। एक पुराना प्रेमी, खिड़कियों की मुंडेरों पर सूखता श्रीफल, गर्म समुद्र तट की नमकीन महक और कालामारी का स्वाद।

फिर कान्फ्रेंस में आईं अमेरीकी महिलाओं और अपने बीच गहरा अंतर स्पष्ट नज़र आने लगता है। पैसे के मद में वे रेस्त्रा के चाकरों या वेटर आदि से रूखा और बदतमीज़ व्यवहार करती हैं, जो वहां की तहज़ीब के खिलाफ़ है। वह समझ जाती है कि उसके अपने मुल्क और अमेरिका की संस्कृति के बीच सदियों से चले आ रहे अंतर हैं, जिन्हें किसी तरह पाटा नहीं जा सकता।

एक मार्मिक प्रसंग वह है जब एक पूर्व परिचित डिस्को में जाने पर, अमेरिकनों के साथ होने के कारण, उसे भी अमेरिकन मान लिया जाता है और रूखा बर्ताव झेलना पड़ता है। सड़क पर मनचले लड़के उस पर फ़ब्तियां कसते हैं। पर जब वह अपनी नेटिव भाषा यानी युगोस्लावी में बोलती है, तो वे फ़ौरन उसे अपना मान लेते हैं यानी मृदुल और मधुर। उनका व्यवहार शिष्ट और प्रेमिल हो जाता है। उसे शिद्दत से अपना पुराना देश और देशवासी याद आते हैं, जिनके भीतर साहस, शालीनता और ज़िंदादिली कूट-कूट कर भरी थी। वह पूरे देश में घूमती है। पर उसका मोहभंग भी होता है। त्रासदी यह है कि तात्कालीन युगोस्लाविया उस अतीत में जिये बेहद ख़ूबसूरत देश से काफ़ी भिन्न है। बाज़ार का प्रकोप बढ़ गया है। युवा देश छोड़ कर अमेरिका भागने को लालायित हैं। पुराना भाईचारा मिट रहा है। युद्ध की पदचाप सुनाई दे रही है, जिससे बचने की ख़ातिर, मध्यवर्गीय युवा देश छोड़ कर भाग रहे हैं। यानी वह सत्य का सामना करने से नहीं कतराती। चाहे वह कितना भी दुखदाई क्यों न हो। यानी यह ऐसा विलक्षण उपन्यास है, जो वैयक्तिक प्रेम से लेकर सभ्यता और संस्कृति प्रेम की यात्रा, गहन भावानुभूति और वैचारिक उद्वेलन से ओतप्रोत हो करता है।