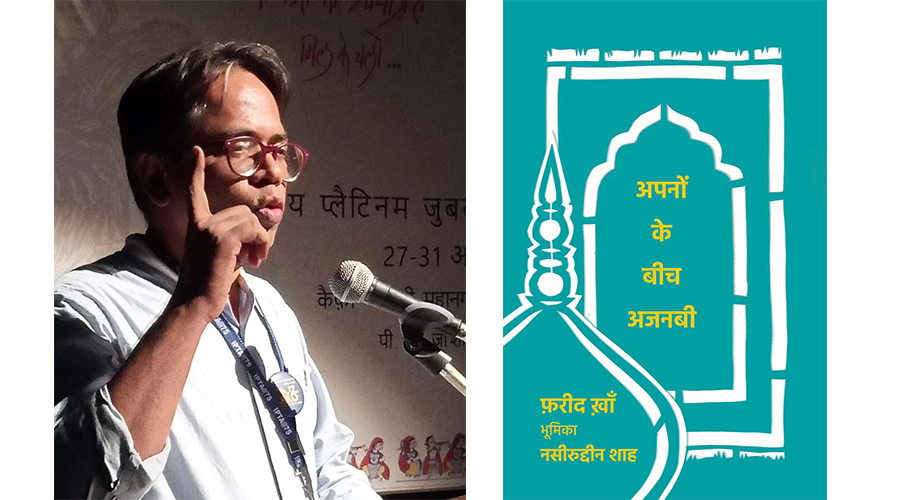

अपनों के बीच अजनबी लिखने के दौरान कोई ऐसी बात सामने आई, जिसने चौंका दिया हो या जिससे झटका लगा हो?

लिखने के दौरान मैंने कई लोगों से विशेष कर मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात की थी, जिनकी बातचीत किताब में भी दर्ज है. तो सबसे पहले मेरी पत्नी ही इस विचार से सहम गई अथवा असहज हो गई कि ऐसी कोई किताब लिखनी है मुझे। मज़े की बात है कि उसने फिर सहयोग भी किया। वह चाहती है कि ऐसी तमाम बातें दुनिया के सामने आएं लेकिन अगर अपना कोई नुकसान होगा तो हमको बचाने वाला कोई नहीं होगा, यह भी उसका मानना है। लगभग ऐसा ही विचार दूसरे लोगों का भी था इसीलिए जिनसे बात की उनके नाम बदले हुए हैं। वे अपनी पहचान नहीं बताना चाहते थे जबकि उनमें एक व्यक्ति ऐसे भी थे जिन्होंने अपना नाम देने की स्वीकृति दी। दूसरी बात, इस किताब की चर्चा उर्दू मीडिया और समाज में करवाने की कोशिश की गई लेकिन उर्दू समाज ने इसके प्रति ज़बरदस्त उदासीनता का प्रदर्शन किया। इससे एक अलग प्रकार का मनोवैज्ञानिक दबाव मैंने महसूस किया। हालांकि अपवाद स्वरूप उर्दू के उपन्यासकार रहमान अब्बास ने इसके बारे में फ़ेसबुक पर अपनी एक अच्छी सी प्रतिक्रिया दी थी और ‘इंक़लाब’(उर्दू अख़बार), पटना के असफ़र फ़रीदी ने इस किताब पर मेरी एक बातचीत भी छापी। दूसरी तरफ़ एक दिलचस्प बात यह भी है कि कई लोगों ने जब किताब के शुरुआती एक दो अध्याय पढ़ने के बाद कोई उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं दी तो मैंने (प्रयोग के तौर पर) उन्हें अंतिम अध्याय से किताब पढ़ने की सलाह दी, जिसमें ‘मेरी उम्मीद’ के तहत आशावादी बिंदु पर किताब समाप्त होती है और जिसमें यह साफ़-साफ़ लिखा है कि मुझे देश के संविधान और हिन्दू धर्म और समुदाय से बहुत उम्मीदें हैं, तो यह सलाह काम कर गई। हाँ, यह सच है कि शुरुआत में जो बातें दर्ज हैं उससे मन में विषाद भरता है।

इस किताब को लिखने के लिए किस तरह की तैयारी की?

सर्वप्रथम मैंने वरिष्ठ पत्रकार नासिरुद्दीन का लिखा एक लेख, ‘अपनी माटी में बेगानापन’, में उठाई गई बातों को इस किताब का अध्याय बनाया है। यह भी कहा जा सकता है कि जिन बातों को उन्होंने सूत्र वाक्य की तरह लिखा था यह किताब उसी का विस्तार है। उदाहरणों में मैंने ख़ुद को सिर्फ़ अपने अनुभव तक सीमित किया हुआ था, जैसे जिनकी मॉब लिंचिंग हुई उनके परिवारों पर क्या गुज़री, इसको विषय बनाने के बजाए, मैंने, मुझ पर क्या गुज़री, मेरे दोस्तों की उस पर क्या प्रतिक्रियाएँ थीं, इसको दर्ज किया है। इस देश के ऐसे कई बुद्धिजीवियों के बयान को भी इकठ्ठा किया इस किताब के लिए जो सोशल मीडिया पर निरंतर सक्रिय रह कर अपने स्तर पर एक हस्तक्षेप बनाए रखते हैं। इसके अलावा वाम प्रकाशन के संपादक संजय कुंदन के साथ निरंतर विचार-विमर्श ने इस किताब को एक आकार दिया वरना शुरू में तो यह स्पष्ट ही नहीं था कि किताब कैसी होने वाली है।

इस किताब पर अब तक की सबसे रोचक प्रतिक्रिया किसकी और क्या रही?

इस किताब को लेकर दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं. पहली तरह की प्रतिक्रिया बहुत उत्साहजनक थीं, जैसे हरियश राय, जवरीमल्ल पारख, नवीन जोशी, नागेन्द्र प्रताप, प्रणव प्रियदर्शी, गौरीनाथ आदि की। इन्होंने बढ़-चढ़ कर सोशल मीडिया पर और पत्रिकाओं में इसकी समीक्षा लिखी। दूसरे, ऐसे लोगों की प्रतिक्रियाएँ, जिन्होंने किताब ख़रीद कर फ़ोटो भेज दी लेकिन लगभग दस महीने के बाद भी इस पर कुछ कहते नहीं हैं। कोई उनके सामने इस किताब पर कुछ कहे तो चुप ही रहते हैं और मुझ से कहते हैं कि अभी तक पढ़ा नहीं है। कुछ अभिनेताओं ने मुंबई में इसका सार्वजनिक पाठ करने की बात कही थी। दो तीन अभिनेताओं ने एक दो दिन अपने कमरे में इसका पाठ भी किया लेकिन जब फ़िल्म निर्देशक अविनाश दास की गिरफ़्तारी हुई थी तो उन अभिनेताओं ने पाठ का इरादा यह कह कर छोड़ दिया कि अभी स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। उसी दौरान अविनाश दास ने इस किताब की समीक्षा भी लिखी थी जिसे हमारे एक तथाकथित मुस्लिम मित्र ने पोस्ट किया था। उसी पोस्ट को मैंने शेयर भी किया था. लेकिन हमारे मित्र के कई शुभचिंतकों ने उनसे वह पोस्ट हटवा ली। फिर मेरी भी हिम्मत नहीं हुई उसे पोस्ट करने की।

आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। क्या इस इंडस्ट्री की कोई ऐसी ख़ास बात है, जो आपके साहित्यिक लेखन को मदद पहुंचाती है?

चूंकि फ़िल्म इंडस्ट्री एक व्यावसायिक इंडस्ट्री है, इसलिए एक एक बात में स्पष्टता पर बहुत ज़ोर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में दर्शकों को समझने और बाज़ार (और प्रचार) को समझने पर बहुत ज़ोर दिया जाता है। इससे कम से कम इतना तो हो ही जाता है हम अपने समाज के लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, कितना समझ पाते हैं, इस पर विवाद हो सकता है, और कैसे दर्शकों तक पहुंचना है, इस पर भी काम करते हैं। पटकथा लेखक की आदत बन जाती है प्लॉट, दृश्य और रूपकों की भाषा में सोचने की। इसका शायद फ़ायदा ही है कि जब मैं कविता भी लिखता हूँ तो उसमें कहानी के तत्त्व, दृश्य या रूपक हुआ करते हैं। पटकथा लेखक कहानी की व्याख्या और शब्दों में संदेश या उपदेश जैसी चीज़ों से भरसक बचने की कोशिश करता है। शायद इसलिए मेरी साहित्यिक कहानियों में ‘उपदेश’, ‘संदेश’ जैसी चीज़ें नहीं मिलती न ही लम्बा-लम्बा विस्तार। अगर मैंने कोई लम्बी कहानी लिखी है तो उसमें प्लॉट भी उतना बड़ा ही होगा। इसी के साथ दूसरी तरफ़ मैं यह भी कह सकता हूँ कि साहित्यिक लेखन का मुझे फ़िल्म लेखन में भी फ़ायदा मिलता है, जैसे कि विचारों की स्पष्टता और हाशिये पर अलग-थलग पड़ चुके समाज की थोड़ी बहुत उपस्थिति पर्दे पर दिखाने की कोशिश हम लोग अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं।