दलित-विमर्श ने कबीर को अपना प्रतीक बनाया है। कबीर की कविता दलित-विमर्श के सिद्धांतकारों और चिंतकों को राह दिखाने वाली मालूम पड़ती है। उन्होंने कबीर-साहित्य की पुनर्व्यख्या की है तथा पुरानी व्याख्याओं की अनेक महत्त्वपूर्ण मान्यताओं/स्थापनाओं को ख़ारिज भी किया है। कबीर को प्रेरणा-स्रोत के रूप में स्थापित किया गया है। उनसे जुड़ी हिंदू और मुस्लिम मान्यताओं को अस्वीकार करके कबीर को दलित-धर्म से जोडऩे के प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं। कुल मिलाकर, दलित-विमर्श ने कबीर को निर्विरोध रूप से अपना कवि बताया है।

दलित-विमर्श की अनिवार्य शर्त बन चुकी है कि दलित-साहित्य का लेखक केवल दलित ही हो सकता है। गैर-दलित लेखक ‘सहानुभूति’ का साहित्य रच सकता है, जो असली दलित-साहित्य नहीं है। पुरानी शब्दावली में इसे दलित-साहित्य का ‘आभास’ कह सकते हैं; ‘रसाभास’ की तरह। दलित-साहित्य को रचने के ‘अधिकारी भेद’ के दावे लगातार पेश किए जाते रहे हैं। दलित, शूद्र, अन्त्यज आदि शब्दों की व्याख्या में गए बिना इतना तो कहा ही जा सकता है कि ‘दलित’ शब्द का जो अर्थ आज स्वीकार्य है, उसे सरकारी भाषा में ‘अनुसूचित जाति’ कहते हैं। ‘अनुसूचित जनजाति’ के लिए ‘आदिवासी’ शब्द दोनों के अंतर को स्पष्ट करने में ज्यादा सक्षम है। दोनों वर्गों को मिलाकर भी दलित-साहित्य की रचनात्मकता का क्षेत्र निर्धारित किया जाता था। किंतु अब ‘दलित साहित्य’ और ‘आदिवासी साहित्य’ अपनी स्वतंत्र पहचान बना चुके हैं। यहां केवल इतना स्पष्ट करना उद्देश्य है कि दलित-साहित्य के लेखक-चिंतक अनुसूचित जातियों में जन्मे व्यक्ति को ही इस साहित्य को रचने का अधिकारी मानते हैं

[…]

यदि कबीर दलित थे तो उन्हें अछूत होना चाहिए था। उन्होंने स्वयं को कहीं भी ‘अछूत’ नहीं कहा है। यदि कबीर में ब्राह्मण रक्त था तब भी, यदि वे जुलाहा परिवार में जन्मे थे तब भी- वे अछूत नहीं थे। जुलाहा होने का मतलब है- ‘मुसलमान’ होना। इस्लाम में अस्पृश्यता की अवधारणा है ही नहीं, इसलिए मुस्लिम समाज में कबीर ‘अछूत’ हो ही नहीं सकते थे। ‘जुलाहा’ होने के कारण यदि हिंदू समाज कबीर को अच्छी निगाह से नहीं देखता हो, उनके साथ छुआछूत का बर्ताव करता हो; तो यहां साफ समझना चाहिए कि छुआछूत का बर्ताव तो हिन्दू समाज प्रत्येक मुसलमान के साथ करता था चाहे वह सैयद, शेख, पठान ही क्यों न हो। उसकी निगाह में प्रत्येक मुसलमान ‘म्लेच्छ’ था तथा छुआछूत के दायरे में आता था।

[…]

दलित समाज कबीर को अपना धर्मगुरु मानता है। यह दलित समाज का अपना निर्णय है। कबीर की कविता यदि उन्हें मुक्तिकामी लगती है, तो वह उनकी ‘स्वानुभूति’ का अधिकार है। अनेक गैर-दलित संतों-कवियों ने पीडि़त समाज को राह दिखाई है। यदि दलित-विमर्श गैर-दलितों को भी अपने लिए प्रेरणादायक मानता है तो यह अच्छी बात है। मगर, विधवा ब्राह्मणी का पुत्र बताकर कबीर को जैसे पहले हथियाने की कोशिश की गई है, उसी तरह कबीर को दलित, अछूत और अस्पृश्य बताकर आज पुन: हथियाने की कोशिश की जा रही है। कबीर न तो ब्राह्मण थे और न ही दलित- वे जुलाहा थे- पिछड़ी जाति के मुसलमान। आज भी जुलाहा जाति पिछड़ी जाति के मुसलमान के रूप में अपनी सामाजिक पहचान रखती है। कबीर मानते थे कि उनकी असली पहचान उनकी जुलाहा जाति है। मुस्लिम समाज में जो जाति-भेद है, उस पदक्रम में जो जितना नीचे है; धर्म में उसकी दखल उतनी ही कम होगी। कबीर ने धर्म या धर्मों के बारे में क्या कहा, धर्मग्रंथों के बारे में क्या कहा, ईश्वर और भक्ति के बारे में क्या कहा- इन पर बहुत कुछ कहा गया है। इन सब पर बात करना यहां उद्देश्य नहीं है। यहां केवल यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि कबीर दलित नहीं थे। दलित-विमर्श कबीर के बारे में बात करते हुए ध्यान रखे कि कबीर दलित नहीं थे। कबीर को दलित माने बिना भी कबीर की प्रशंसा की जा सकती है। उनकी महत्ता का आधार उनकी कविता है, कविता को रचने वाली सामाजिक दृष्टि है; जो कई तरह के अन्यायों के खिलाफ खड़ी है। कबीर की कविता में दलित-विमर्श को अपने लिए काम की बातें दिखती हैं तो यह ज़रूरी नहीं है कि उन्हें प्रयासपूर्वक दलित बताया जाए।

कबीर की कविता बताती है कि उत्पीडि़त दलित समाज की कविता कोई गैर-दलित भी रच सकता है। दलित-विमर्श का यह सिद्धांत कबीर के चौखट पर टूट जाता है कि दलित साहित्य केवल दलित ही रच सकता है।

[…]

आशय यह कि धर्म, जाति और सत्ता की इस लड़ाई में दलित कभी अकेले नहीं लड़े। मगर दलित-विमर्श और सत्ता-विमर्श के मुकाम पर उन्हें केवल जातिवादी वर्चस्व की धुन लग गई है। दलित राजनीति के सत्ता-विमर्श की दिशा तो सामाजिक वास्तविकताओं को दरकिनार कर तय की जाने लगी है। ख़ैर, राजनीति को लेकर ज्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं हैं। चिंता यह है कि दलित-विमर्श भारत के सामाजिक परिवर्तन का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है, परंतु संघर्ष के इतिहास को भूलकर यह विमर्श, ब्राह्मणवादियों की तरह, जातिवादी वर्चस्व के रास्ते पर चलने की जि़द पकड़े हुए है।

[…]

कबीर की कविता में भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता, जहां उन्होंने स्वयं को ‘अछूत’ या ‘अस्पृश्य’ कहा हो। कबीर के समकालीन तथा बाद के संतों-भक्तों ने भी कबीर को ‘अछूत’ या ‘अस्पृश्य’ नहीं कहा है। हिंदी आलोचना में कबीर के लिए यह शब्द सर्वाधिक प्रचलित हुआ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कारण, ‘जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय’। डॉ0 धर्मवीर ने तो बाकायदा कबीर को ‘अछूत’, ‘अस्पृश्य’, ‘दलित’ शब्द से जोड़ा और उन्हें दलित-विमर्श का एक प्रतीक बना दिया। हिंदी की मार्क्सवादी आलोचना कबीर को क्रांतिकारी सिद्ध करने के क्रम में यही ध्वनित करती रही कि कबीर दलित थे, अछूत थे। दलित-विमर्श के हस्तक्षेप के बाद कबीर के प्रति मार्क्सवादी आलोचना का क्रांतिकारी तेवर ठंडा पड़ गया। कबीर को दलित बताए जाने का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि आज कबीर दलित बताए गए हैं और इसके पहले विधवा ब्राह्मणी के पुत्र। आज एक बार फिर कबीर की जाति पर विचार करते हुए बताना जरूरी हो गया है कि कबीर जुलाहा थे- पिछड़ी जाति के मुसलमान। कबीर ने इस्लाम को अस्वीकार किया, हिंदू धर्म की आलोचना की- यह भिन्न बात है। मगर उनकी सामाजिक पहचान यही थी कि वे पिछड़ी जाति के थे।

कबीर को पिछड़ी जाति का बताने के पीछे ऐसी कोई मंशा नहीं है कि कबीर की कविता का मूल्यांकन एकदम बदल दिया जाए। मगर इतना तो करना ही पड़ेगा कि कबीर को दलित मानकर जो आलोचनाएं लिखी गई हैं, उन्हें ख़ारिज करना पड़ेगा। कबीर की कविता यदि दलित-विमर्श के अनुकूल है तो अच्छी बात है, मगर उन्हें दलित मान लेने के कारण यदि यह अनुकूलता बनाई गई है तो इसे संशोधित करने की ज़रूरत है।

कबीर जिन मुद्दों को उठा रहे थे, उन मुद्दों को रैदास भी उठा रहे थे। ब्राह्मणवाद के खिलाफ, इस देश की बहुसंख्यक आबादी, सचेत होने का प्रयास करती रही है। इनमें पिछड़े भी थे, दलित भी थे। कबीर को दलित बताकर, पिछड़ों के योगदान को हड़पने की कोशिश की गई है। पिछड़ी जातियों को दलित-वर्ग के साथ असावधानीपूर्वक घुला-मिला दिया गया है। इस घालमेल का परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई के नायक दलित बताए जाने लगे, जबकि इस लड़ाई में पिछड़ी जातियों का भरपूर योगदान रहा है।

कबीर पर लिखी गई आलोचनाएं बताती हैं कि कबीर की कविता के अनेक पक्ष हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण पक्ष है- जातिवाद का विरोध। ‘जाति’ को भूलकर या भूलने का भ्रम पैदाकर ‘जातिवाद’ के खिलाफ़ लड़ना मुश्किल है। जातिवाद के खि़लाफ़ जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गईं, वे वस्तुत: जातिवादी वर्चस्व को बदलने की लड़ाइयां बन गईं। यही कारण है कि जातिवाद समाप्त नहीं हुआ, किंतु जातिवादी वर्चस्व में समय-समय पर बदलाव हुए। ब्राह्मण के वर्चस्व को तोड़कर क्षत्रिय या यादव या चमार का वर्चस्व कायम हुआ। ‘जाति’ और ‘वर्ग’ – दोनों को ध्यान में रखकर विचार करना होगा। आर्थिक या राजनैतिक आधार पर बने ‘वर्ग’ को समाजिक आधार पर बनी ‘जाति’ के साथ विवेकपूर्वक विश्लेषित करना होगा। ‘जाति’ का प्रश्न महत्त्वपूर्ण है। हमारे समाज की मूल इकाई है- ‘जाति’। ‘जाति को ‘वर्ग’ में बदलकर विचार करना फिसलन भरी राह है। भक्त कवि अपनी जाति बताते हैं, धर्म या वर्ग नहीं। कबीर स्वयं को ‘जुलाहा’ कहते हैं और रैदास ‘चमार’। उन्हें पता है कि इन शब्दों से मुंह चुराना ठीक नहीं। ‘जाति’ को भूलकर इस समाज की बनावट को नहीं समझा जा सकता है। आर्थिक और राजनैतिक परिवर्तनों के कारण जाति-समूहों को वर्गों में बांटा गया है। इसलिए ‘जाति’ और ‘वर्ग’ को समान महत्त्व देकर ही ‘जातिवाद’ के खि़लाफ़ कोई लड़ाई लड़ी जा सकती है।

[…]

यह बहस यदि एक मत का रूप ले ले कि कबीर दलित नहीं थे, पिछड़ी जाति के थे, तब उनकी कविता से संभवत: कुछ नयी बातें छनकर आएं। हिंदी साहित्य के निर्माण में पिछड़ी जातियों की भूमिका पर काम करने की जरूरत है। इनकी आबादी भारत की आधी आबादी से भी ज्यादा है, किंतु हिंदी साहित्य के घनघोर जातिवादी वातावरण में सर्वाधिक संख्यावाली यह आबादी अपनी भागीदारी की पहचान नहीं करा पाई है। कबीर इसी आबादी में जन्मे कवि थे।

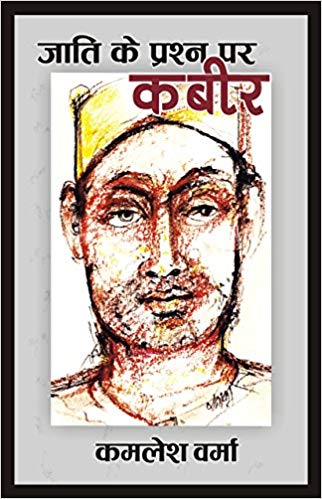

‘जाती के प्रश्न पर कबीर’ युवा समालोचक कमलेश वर्मा द्वारा कबीर की जाति के सवाल पर लिखी गयी पहली किताब है। यह नामवर सिंह, पुरुषोत्तम अग्रवाल और धर्मवीर सहित अन्य दलित लेखकों के कबीर सम्बन्धी विमर्श को चुनौती देती है। यह अंश किताब के अध्याय ‘कबीर दलित नहीं थे’ का हिस्सा है और यहाँ फॉवर्ड प्रेस की अनुमति से पुनः प्रकाशित किया गया है.